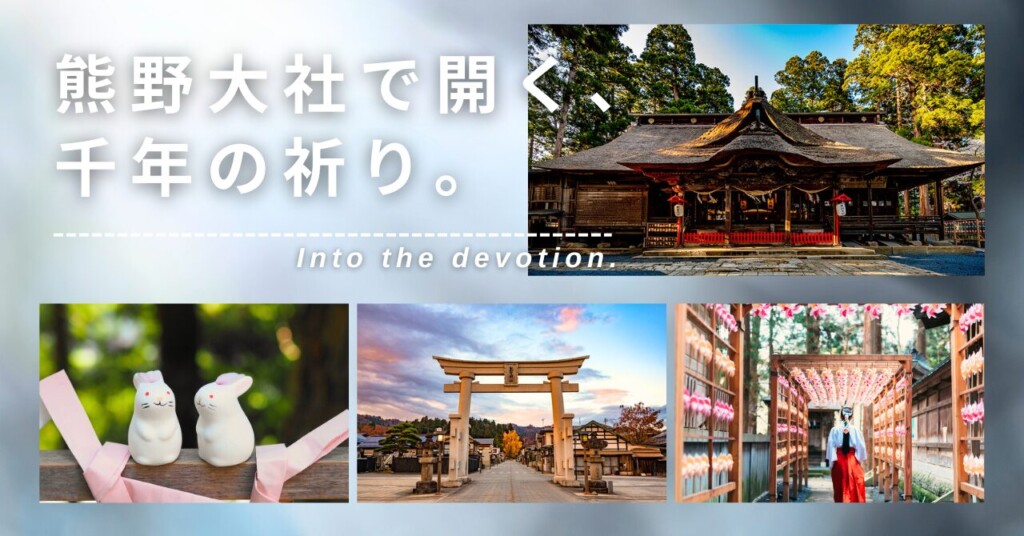

夫婦で歩む、人生後半の“節目”の旅|山形の熊野大社で感じる静寂と信仰の時間

山形県南陽市に鎮座する熊野大社は、「東北のお伊勢さま」とも呼ばれる由緒正しい神社。1300年を超える歴史と重厚な本殿、縁結びや御朱印などの祈願体験も魅力。落ち着いた境内で夫婦が静かに語り合える時間は、まさに大人の旅の醍醐味。アクセスや周辺の温泉・観光情報も詳しく紹介。

1. 人生の節目に訪れたい熊野大社|50代夫婦が選ぶ3つの魅力とは

1-1. 東北屈指の歴史ある神社で人生の節目を祈る

参考:https://keikan.pref.yamagata.jp/vp_086/

熊野大社は、東北屈指の歴史と格式を誇る古社。夫婦で訪れれば、人生の節目にふさわしい「祈り」の時間を持てます。

熊野大社は、創建が日本武尊(ヤマトタケル)にまで遡るとされ、山形県南陽市にある「熊野三山」の一社です。全国に点在する熊野神社の中でも特に格式が高く、“東北のお伊勢さま”とも称される由緒正しい存在です。長寿・家庭円満・無病息災といったご利益は、中高年夫婦の心に深く響きます。

拝殿では「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の夫婦神が祀られており、特に夫婦で参拝すると“縁を結び直す”と言われています。毎年1月には「初詣」、10月には「例大祭」が行われ、地域の人々の信仰の中心となってきました。また、南陽市観光協会の情報によれば、熊野大社は“日本三大熊野”にも数えられる存在です。

神代から続く夫婦神の社で、人生の節目に祈る──それは50代以降のご夫婦にとって、これまでの歩みとこれからの人生をつなぐ、かけがえのないひとときとなるでしょう。

1-2. 熊野大社の境内で感じる静寂と癒しの時間

参考:https://kumano-taisha.or.jp/kamisama/

熊野大社の境内は、喧騒を離れて心を整えるのに最適な“癒しの聖地”です。

境内は広大な自然に包まれており、老杉が生い茂る参道や、四季折々の景色に触れる静かな空間が広がっています。商業化された観光地とは異なり、境内には無駄な装飾や音が少なく、「自分の呼吸」と向き合えるような時間が流れています。

春には梅や桜が咲き誇り、秋には鮮やかな紅葉が訪れる人の目を楽しませます。朝早くに訪れると、神職の方が神前を整えている静かな時間に立ち会えることもあります。鳥のさえずりや葉擦れの音が、心をゆっくりほぐしてくれます。ベンチや腰掛け場所も随所に用意されており、足を止めて夫婦で語り合うのにも最適です。

自然と歴史に抱かれた熊野大社の境内は、“心の静けさ”を取り戻す貴重な空間。夫婦で過ごすには、理想的な時間と場所がそろっています。

1-3. 混雑を避けて本物を味わう熊野大社の魅力

参考:https://keikan.pref.yamagata.jp/vp_086/

熊野大社は、全国的な知名度こそ控えめですが、だからこそ“本物”を求める大人の旅に最適な“穴場”です。

派手な観光施設や人混みが少なく、純粋な信仰と歴史が息づく空間は、年齢を重ねた今だからこそ味わえる“静かな贅沢”です。観光客でごった返す場所よりも、落ち着いて深く過ごせる空間に価値を見出す中高年夫婦には、まさにうってつけの神社です。

境内にある「稲荷神社」「三羽のうさぎ」「授与所」なども派手さはないものの、丁寧に手入れされており、祈りの文化が生きています。特に「三羽のうさぎ」は、3羽すべてを見つけると願いが叶うという言い伝えがあり、夫婦で探す楽しみもあります。カフェ「熊野茶屋」では、地元食材を使った和スイーツも提供されており、観光の合間のひと休みに最適です。

観光地化されすぎていない熊野大社は、静かに本質を味わいたい夫婦にとって、理想的な“本物志向の旅先”です。

2. 熊野大社の歴史と信仰の魅力|由緒ある古社を深く知る

2-1. 出羽三熊野の総本宮・熊野大社の1300年の歴史をたどる

参考:https://kumano-taisha.or.jp/kamisama/

熊野大社は、東北における熊野信仰の中心地であり、1300年以上の歴史が息づく「出羽三熊野」の総本宮として、歴史好きな夫婦に強く響く場所です。

熊野大社は、和銅5年(712年)創建と伝えられており、そのルーツは神話時代の「日本武尊(ヤマトタケル)」にまで遡るとされています。紀伊半島の熊野三山に対する東北の信仰拠点として発展し、かつては出羽国全体に影響力を持っていました。中世には「熊野山三所大権現」と呼ばれ、荘厳な信仰空間として武士や庶民に広く敬われてきました。

現在の本殿は江戸中期の元禄年間(17世紀末)に再建されたものですが、その構造や装飾には当時の建築技術が色濃く反映されています。特に「流造(ながれづくり)」という屋根形式は、神社建築における伝統的様式で、屋根が前方へ長く張り出しているのが特徴です。これにより、参拝者が雨風を避けながら拝礼できる構造になっています。

また、社伝によれば、創建以来一度も火災に遭っていないとされており、古来の信仰を今に伝える希少な存在です。

長い歴史を誇る熊野大社は、史実と神話が重なり合う神秘の空間。過去と現在をつなぐ旅路として、歴史を愛するご夫婦にふさわしい“聖地”です。

2-2. 熊野大社の彫刻と建築美を堪能|三羽のうさぎ探しも楽しめる見どころ案内

参考:https://yamap.com/activities/23578555/article

熊野大社の社殿は、江戸中期の技巧が結集された建築美と、粋な細工に満ちた“参拝の喜び”が味わえる空間です。

本殿や拝殿は、木造ならではの重厚さと、神社建築特有の装飾性が調和した構造となっており、特に「蟇股(かえるまた)」や「彫刻欄間(ちょうこくらんま)」といった部分には、江戸時代の職人技が詰め込まれています。彫刻の題材には神話や自然、動物が用いられ、観賞するだけでも価値があります。

熊野大社の名物として知られるのが、本殿裏の彫刻に隠された「三羽のうさぎ」。三羽全てを見つけると願いが叶うという伝承があり、夫婦で一緒に探すことで楽しい“文化的体験”となります。建築を見上げながら自然と会話が生まれる構成は、神社仏閣を好む中高年夫婦にとって非常に魅力的です。

また、屋根の鬼瓦や、拝殿前の狛犬、さらには「随神門(ずいじんもん)」の両側に立つ護神像など、細部に至るまで見どころが散りばめられており、まるで歴史と美術の展示館にいるような感覚を覚えます。

単なる信仰の場にとどまらず、“見る楽しみ”“探す楽しみ”に満ちた熊野大社。建築・工芸・伝承が融合するこの空間は、目の肥えた大人の旅を彩る格別のスポットです。

2-3. 山形に根づく熊野信仰|日本三大熊野の一社としての熊野大社

参考:https://www.the-kansai-guide.com/ja/article/item/20037/

熊野大社は、「日本三大熊野」の一つとして、東北の熊野信仰をつなぐ拠点。全国の熊野神社の中でも格別の位置づけにあり、参拝の意義が深まります。

日本には、和歌山県の熊野本宮大社をはじめとする熊野三山を信仰の源流とした分社が数多く存在します。その中でも熊野大社(山形)、熊野本宮大社(和歌山)、那智大社(和歌山または長野県の伊那熊野神社を含む説あり)は「日本三大熊野」と呼ばれ、それぞれが地域の熊野信仰の中心として機能してきました。

東北地方の巡礼文化において、熊野大社は“北の終着点”として、東日本各地からの参拝者が集まる重要な場所でした。特に中世から江戸時代にかけては、庶民の「御蔭参り(おかげまいり)」の対象ともなり、出羽三山や最上三十三観音と並ぶ“心の巡礼地”として知られました。

また、現代でも毎月の「月次祭」や年中行事などを通して、地域に根付いた信仰が絶えることなく継承されています。公式サイトでも、その伝統と位置づけが紹介されています。

熊野大社は、全国の熊野信仰をつなぐ“北の柱”ともいえる聖地。文化的な背景を知れば知るほど、夫婦での参拝の意味がより深く、尊く感じられるはずです。

3. 熊野大社の境内で体感する静寂と癒し|人生の節目に訪れたい理由

3-1. 熊野大社の参道を歩く|杉並木と苔むす石畳が導く祈りの道

参考:https://keikan.pref.yamagata.jp/vp_086/

熊野大社の参道は、杉木立と苔むす石畳に包まれた神秘的な空間であり、心と身体を“日常”から“祈り”へと導いてくれます。

参道を歩くという行為そのものが、熊野大社における精神的な準備の時間となります。緑に包まれた静寂の中、五感が澄み渡り、夫婦の会話も自然と穏やかに。樹齢何百年の杉が立ち並ぶ道は、まるで時の流れをさかのぼるかのような感覚を与えてくれます。

境内に入ってすぐ、随神門(ずいじんもん)をくぐると空気が変わったように感じる方も少なくありません。その先に続く参道は、苔の生えた石畳が敷かれており、雨上がりには緑が一層鮮やかに輝きます。秋には黄金色の落ち葉が、春には淡い桜が彩りを添え、季節ごとに異なる表情を見せてくれます。

歩くほどに心が整い、視界も意識も神聖さに染まっていく──熊野大社の参道は、静寂を味わうための“祈りの通り道”です。

3-2. 境内に流れる水と緑の癒し|熊野大社で夫婦が心を整える時間

参考:https://hanako.tokyo/travel/282259/

熊野大社の境内は、水のせせらぎと豊かな植生が調和した癒しの空間で、夫婦で過ごすにはぴったりの場所です。

本殿や拝殿だけでなく、境内には小川が流れ、池には鯉が泳ぎ、神聖な雰囲気の中にも自然の温もりが漂っています。視覚的にも聴覚的にも、心を解放する要素が揃っており、“癒し”の時間を過ごせる構造になっているのです。

「手水舎(ちょうずや)」の清らかな水音に耳を澄ませながら、ゆっくりと身を清める時間。池の周囲には木製のベンチも設けられており、鯉の泳ぐ姿を見ながらひと休みするご夫婦の姿も多く見られます。春から初夏には新緑が眩しく、秋は紅葉が池面に映り込む美しい光景に包まれます。

目と耳と肌で“清らかさ”を感じる熊野大社の境内。自然と会話が生まれる空間は、夫婦の絆を静かに深めてくれます。

3-3. 鳥のさえずりと木漏れ日の中で過ごす|心が整う静寂のひととき

参考:https://nyanta2030.blog.fc2.com/blog-entry-4277.html

熊野大社の静寂と木漏れ日の中では、自然と心がほどけ、夫婦が“何もしない贅沢”を共有できる時間が生まれます。

旅先でつい詰め込みがちになる予定も、この神社では立ち止まることにこそ価値があります。深い静けさに包まれた境内では、風に揺れる木々や鳥のさえずりが心を整えてくれます。

境内には、小さな東屋(あずまや)や腰掛けられる石段の端があり、急がずに“風景とともにある時間”を楽しむことができます。スマホの電源を切って、ただ木漏れ日の下で深呼吸──そのような旅の一幕は、心に長く残る思い出となるでしょう。

また、早朝の熊野大社はとくに静けさが深く、澄んだ空気の中での参拝は「心が洗われるよう」と評されることもあります。

熊野大社は、“見る”だけではなく“感じる”場所。夫婦で何も語らずに過ごす静かな時間が、心の余白と豊かさをもたらしてくれます。

4. 熊野大社の御朱印・縁結び・三羽のうさぎ体験で夫婦の絆を深める

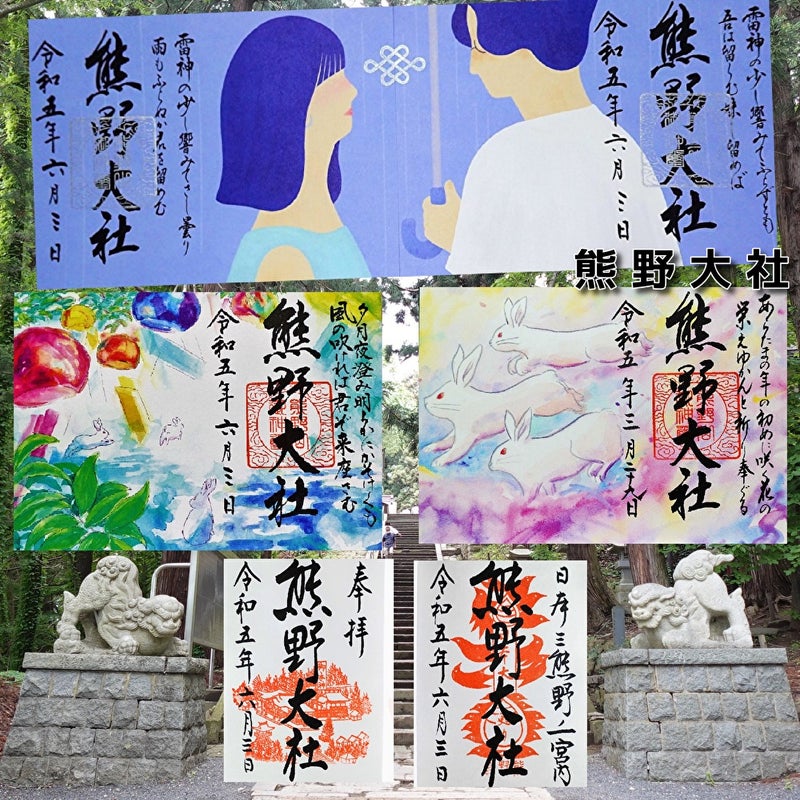

4-1.熊野大社の御朱印体験|旅の記録とご縁を形に残す

参考:https://ameblo.jp/gadytakada/entry-12806280834.html

熊野大社の御朱印は、夫婦旅の記憶をかたちに残す、歴史と信仰が宿る“ご縁の証”です。

御朱印とは、本来「写経を納めた証」に由来する寺社の記録印で、単なるスタンプラリーとは異なり、神仏との精神的なつながりを意味します。熊野大社では、荘厳な社殿にふさわしい端正な墨書と朱印が押され、歴史好きのご夫婦にも価値ある一筆となります。

拝殿のすぐ脇にある授与所で、御朱印帳を提示すると、墨で「熊野大権現」などと書かれた御朱印をその場で受けられます。近年は、季節限定のデザインや縁起の良い「三羽のうさぎ」をあしらった御朱印帳も登場しており、特別感が増しています。

信仰と文化が重なる御朱印は、旅の記録を超えた“心の記憶”。夫婦で1冊ずつ集める楽しみもまた、人生の節目にふさわしい体験です。

4-2. 三羽のうさぎ探し|熊野大社の言い伝えに触れるご利益体験

参考:https://marianmemo.exblog.jp/243156831/

熊野大社の境内に隠された「三羽のうさぎ」は、夫婦で探すことで運気が上がるとされる、ロマンと伝統の象徴です。

この“三羽のうさぎ”は、拝殿裏の彫刻にひっそりと刻まれており、3羽すべてを見つけた者には「願いが叶う」との言い伝えがあります。参拝の合間にゆっくり探す過程そのものが、ご夫婦の共同作業にもなり、心の距離を縮めてくれます。

一羽目は比較的わかりやすい位置にありますが、残りの二羽は建物の装飾の中に巧みに紛れており、じっくりと観察しないと見つけられません。ご夫婦で「あれか?」「ここじゃない?」と話し合いながら探すひとときは、静かな境内に笑顔を添える時間となります。

ただの“探しもの”ではなく、伝統に触れながら2人で協力する体験──三羽のうさぎ探しは、夫婦にとっての新しい絆のきっかけになるでしょう。

4-3. 熊野大社の神楽と年中行事|祭礼から感じる地域の信仰と文化

参考:https://kumano-taisha.or.jp/news/2022/05/1675/

熊野大社では、年中行事や神楽奉納などを通して、地域の精神文化と“神とともにある暮らし”を体感できます。

熊野大社は単なる観光地ではなく、地域住民の信仰生活の中心。毎年行われる例大祭や節分祭では、神職や氏子が伝統装束を身にまとい、古式ゆかしい儀式が執り行われます。夫婦でそうした行事に立ち会えば、単なる観光を超えた文化との“交差点”に身を置けます。

例大祭(5月)では、「浦安の舞」や「神楽」などが境内で奉納され、古来から伝わる神楽鈴の音に心洗われる思いがします。また、年末年始や節分には多くの参拝客が訪れ、御守り授与や火渡りの神事なども体験可能です。地域住民との交流も生まれやすく、「昔は親に連れられてきた」という声もよく耳にします。

神と人が共に生きる伝統行事にふれることで、旅は“鑑賞”から“参加”へ。熊野大社では、夫婦の人生に寄り添う日本の精神文化を感じ取ることができます。

5. 熊野大社へのアクセスと参拝の流れ|シニア夫婦も安心の拝観ガイド

5-1. 熊野大社へは車がおすすめ|マイカー・赤湯駅からのレンタカー利用術

熊野大社を訪れるなら、マイカーまたはレンタカーの利用がもっとも快適です。自由なスケジュールで動けるうえ、途中の観光スポットにも立ち寄れるため、旅慣れたご夫婦はもちろん、移動に配慮したい50代以上の夫婦旅にも最適です。

境内すぐ近くには無料の参拝者用駐車場が完備されており、ナビには「熊野大社(高畠町)」と入力すればスムーズに到着できます。大型車の乗り入れも可能で、バス旅行や介護タクシー利用にも対応しています。

公共交通を利用する場合は、JR赤湯駅またはJR南陽駅が最寄り。特に赤湯駅周辺には複数のレンタカー店舗(トヨタレンタカー、ニッポンレンタカーなど)があり、電車+レンタカーの組み合わせでスムーズに旅をスタートできます。(出口目の前の為迷う心配もありません)赤湯駅から熊野大社までは車で約20分の距離です。

タクシーを利用する場合は、JR南陽駅からの乗車で約10分、料金は1,500〜2,000円程度が目安です。ただし、高畠町営バスは本数が少ないため、利用する際は事前確認が必要です。

移動に不安のある世代こそ、ストレスの少ない移動手段選びが大切。レンタカーを活用すれば、時間も心もゆとりある“夫婦だけの旅”が叶います。

📌 よくある質問|熊野大社のアクセスと参拝について

- Q1. 熊野大社の最寄り駅はどこですか?

→ JR赤湯駅が最寄りです。赤湯駅には複数のレンタカー店があり、電車+車での観光がスムーズです。

- Q2. 熊野大社には駐車場がありますか?

→ はい。参拝者用の無料駐車場があり、本殿のすぐそばまで車でアクセスできます。

- Q3. タクシーでのアクセスは可能ですか?

→ JR南陽駅からタクシーで約10分、片道1,500円〜2,000円程度です。駅前に常駐タクシーもあります。

- Q4. 赤湯駅周辺にレンタカー店はありますか?

→ あります。「トヨタレンタカー赤湯店」や「ニッポンレンタカー赤湯営業所」などがあり、事前予約でスムーズに借りられます。

- Q5. 熊野大社まで徒歩で行けますか?

→ 最寄駅からは距離があるため、徒歩はあまり現実的ではありません。車またはタクシーの利用が推奨されます。

また、南陽市は温泉街が多く宿泊に利用できる旅館も数多くあります。

ちょっと特別な旅にしたい時は”山形座 瀧波”旅館もおすすめです。滝波の別館、高級志向のオステリアんシンチェリータの記事も書いてますのでぜひご覧下さい。

5-2. 熊野大社の参道の歩きやすさと休憩所|シニアも安心の境内環境

参考:https://www.lafran.net/gurume048/

熊野大社の境内は適度な広さで、随所に設けられたベンチや東屋(あずまや)でゆったり休める環境が整っています。

参拝や散策中に無理なく歩けるバリアフリー対応の参道や、随所にある腰掛けスペースが、年齢を重ねた旅行者にも優しい設計です。

熊野大社の参道は比較的なだらかで、滑りにくい敷石が整備されています。社務所横や手水舎の近く、また奥の稲荷神社へ向かう途中にもベンチや東屋が設置されており、木漏れ日の中で一息つくことができます。夏場は日除け、冬場は雪避けにもなるため、季節を問わず快適に散策が可能です。

長時間の移動が苦手な方にも嬉しい「歩きやすさ」と「座れる場所」がある熊野大社は、心身ともに無理のない参拝スタイルを叶えてくれます。

5-3. 熊野大社を快適に参拝するための服装と季節別アドバイス

熊野大社を訪れる際は、季節ごとの気候変化を考慮した準備が、旅の満足度を高めるポイントです。

山形盆地に位置する高畠町は、四季の寒暖差が大きく、服装や足元の準備を怠ると体力を消耗する可能性も。特に春と秋は気温差が激しく、冬季は積雪対策が不可欠です。

春(3〜4月)は残雪が境内に残ることもあるため、防水性のある靴が◎。夏(7〜8月)は熱中症対策として、帽子や水分補給が必須です。秋は紅葉が美しい一方、朝晩の冷え込みに備えて薄手の羽織り物を。冬季(12〜2月)は積雪により滑りやすくなるため、滑り止め付きのブーツと防寒具が必須。社務所は営業していても拝殿が雪で覆われる時期もあり、事前に熊野大社公式サイトで状況確認をおすすめします。

安心・安全な参拝のためには、季節に応じた準備がカギ。無理のない服装と装備で、穏やかに熊野大社を楽しみましょう。

6. 熊野大社と一緒に楽しむ周辺観光|高畠ワイナリー・温泉・地元グルメ

6-1. 熊野大社と合わせて訪れたい|高畠ワイナリーで味わう地元の風土

こちらの記事でも家族で楽しめるワイナリーとして紹介しております。

熊野大社から車で約10分の「高畠ワイナリー」は、静かな大人の旅にふさわしい、山形の“味”と“文化”を楽しめるスポットです。

歴史と伝統を感じる神社参拝のあとは、同じ土地の風土が育んだワインを味わう時間が旅に深みを与えてくれます。高畠町は日照時間が長く、昼夜の寒暖差も大きいため、良質なブドウの産地として知られています。

高畠ワイナリーは、1990年に創業された地域密着型のワイナリーで、敷地内には試飲コーナーやカフェ、ギフトショップがあります。人気の「嘉スパークリング」シリーズは女性にも飲みやすく、夫婦でグラスを傾けながら語らう時間に最適です。建物はレンガ造りでヨーロッパのワイン蔵を思わせ、写真映えする空間です。併設の「高畠ジェラート」では、地元フルーツを使ったスイーツも楽しめます。

信仰の余韻を残したまま、土地の恵みを五感で味わう──高畠ワイナリーは、熊野大社とセットで訪れたい大人の癒しスポットです。

6-2. 高畠町太陽館の足湯と温泉でリフレッシュ|参拝後の癒しスポット

参考:https://familio-folkloro.com/takahata/facilities/

旅の疲れをゆるやかに癒すなら、JR高畠駅併設の温泉施設「太陽館」が最適。駅チカなのに、掛け流しの名湯が楽しめます。

50代以上の夫婦にとって、観光と温泉の組み合わせは心身を整える最高の過ごし方。移動の合間に立ち寄れるアクセスの良さも魅力です。

太陽館の温泉は、源泉100%のナトリウム-塩化物強塩泉で、保温・保湿効果が高く、筋肉疲労や冷えに悩む世代にぴったり。男女別の内湯に加え、無料の足湯コーナーも人気で、気軽にリラックスできます。新幹線を待つ間に寄れる手軽さもあり、観光ルートに組み込みやすい立地です。宿泊機能もあるため、ゆっくり1泊するのもおすすめです。

熊野大社の参拝後、心地よい湯に包まれて一日を締めくくる──太陽館は、癒しの時間をそっと添えてくれる名脇役です。

6-3. 高畠町郷土資料館を訪ねて|熊野大社と合わせて楽しむ歴史学習の時間

参考:https://www.jalan.net/kankou/spt_06381cc3290032941/spot/

高畠町郷土資料館は、熊野大社や高畠の文化的背景を知るのに最適な学びの場。歴史好きの夫婦には特におすすめです。

旅先の風景を“ただ見る”から“深く理解する”へと変えることで、旅の記憶はより鮮明に、価値あるものになります。

旧高畠駅舎を活用した資料館には、縄文時代から続く人々の暮らしや、熊野大社の信仰背景、さらには高畠の鉄道・ワイン産業の歩みまで、幅広い展示があります。昔の民具や資料が丁寧に保存されており、まるで時代を旅するような感覚になります。館内の解説は読みやすく、展示の所要時間は30〜45分ほど。建物自体もレトロで趣があり、カメラを構える来館者も多く見られます。

「知ることで、土地がもっと好きになる」──そんな学びの時間をくれる郷土資料館は、熊野大社の世界観をより深く感じたいご夫婦に最適です。

7. よくある質問まとめ|熊野大社の旅計画に役立つQ&A

Q. 熊野大社のご利益は何ですか?

→ 縁結び・夫婦円満・安産祈願などが有名です。特に縁結びは「東北随一」とも称されます。

Q. 熊野大社はどんな人におすすめ?

→ 歴史や神社仏閣に興味がある50代以上の夫婦にぴったり。静かな境内で深い祈りの時間が過ごせます。

Q. 三羽のうさぎはどこで見つけられる?

→ 拝殿の彫刻の中に3羽のうさぎが隠されています。全部見つけると願いが叶うといわれています。

Q. 熊野大社と出羽三山の違いは?

→ 熊野大社は山形県南部にある神社で、縁結びが有名。出羽三山は県中央部に位置し、山岳信仰の聖地として知られています。

Q. 参拝にベストな季節は?

→ 春は新緑、秋は紅葉が美しく、参道も歩きやすいためおすすめです。冬は積雪があるため防寒対策を忘れずに。

8. 人生の節目に訪れたい場所──熊野大社が夫婦旅に選ばれる理由

8-1. 再訪したくなる熊野大社|夫婦の記憶に残る原風景として

熊野大社は、心の深いところに語りかけてくる「夫婦の原風景」とも言える場所です。

観光地として派手な賑わいはありませんが、その分、訪れるたびに違う表情を見せてくれるのが熊野大社の魅力。季節、天候、訪れた年齢によって感じ方が変わり、人生の節目節目で“再訪”したくなる力を持っています。

春は新緑が美しく、初詣の人波も落ち着いた頃。夏は木漏れ日の境内が涼やかで、秋は紅葉が拝殿の屋根を彩り、冬は静かな雪化粧が荘厳さを際立たせます。どの季節にも“訪れる理由”があるのが、熊野大社の懐の深さです。夫婦で並んで歩いた石畳や、共に願いを込めた御神籤の記憶は、時を経ても心に残り続けます。

記念日でもない、ただの週末でもない──熊野大社で過ごした静かなひとときこそ、夫婦の旅の“原点”として何度でも思い出されるでしょう。

8-2. 人生後半の心を豊かに整える|熊野大社で過ごす夫婦の時間

熊野大社は、人生の後半を歩むご夫婦にとって“心を整える時間”を与えてくれる特別な場所です。

50代以降の旅は、ただ見るだけでなく“感じる”こと、“語らう”こと、“味わう”ことが中心になります。熊野大社はまさにそのすべてが揃った場所。忙しさから一歩離れて、自分たちの人生を確かめ合うような、内省的であたたかい旅が叶います。

境内のベンチで肩を並べて語らう時間、参道をゆっくりと登りながら手を取り合う姿、祈りの言葉を心の中で交わす静かな瞬間──それらすべてが、目に見えない“豊かさ”として、夫婦の間に積み重なっていきます。現代の喧噪から切り離された空間だからこそ、その価値が際立ちます。

熊野大社の旅は、単なる観光ではなく“心の巡礼”。人生の後半にこそ味わいたい、大人のための癒しと祈りの場所です。

参考

- 山形県公式観光サイト:

https://yamagatakanko.com/ - 熊野大社公式サイト:

https://kumano-taisha.or.jp/ - 南陽市観光協会:

https://www.kankou-nanyo.jp/ - 文化遺産オンライン(国指定文化財):

https://bunka.nii.ac.jp/