山形の深山観音堂を巡る隠れた歴史旅。観光マップに載らない、本物の“歴史の重み”を静かな空間で体感できます。

1. はじめに|なぜ「深山観音堂」は知る人ぞ知る歴史スポットなのか

参考:https://yamagatakanko.com/attractions/detail_11781.html

観光客が少なく、静寂に包まれた特別な場所

深山観音堂は、山形の歴史の中で静かに佇み続け隠れた名刹です。

この寺院が「知る人ぞ知る」スポットである理由は、大きく分けて二つあります。まず、アクセスが容易ではないこと。敷地内から距離があり、公共交通機関を利用する場合でも、ある程度の徒歩移動が必要です。そのため、カジュアルな観光客にはあもう一つの理由は、深山観音堂自体が広く観光地化されていないことです。 上杉神社のような有名な観光スポットとは異なり、商業施設や土産物店が周囲にほとんどなく、純粋に「歴史を感じ、心を落ち着かせるための場所」として存在しています。

例えば、山形観光の定番である上杉神社は年間を通してたくさんの観光客が訪れ、桜や紅葉のシーズンには賑わいを見せます。ると、静寂が広がり、遠くの木々を揺らす風の音や、鳥のさえずが心地よく響きます。本堂の前に立つと、古い木造建築の香りが漂い、何百年もの間、この場所が人々にとっての祈りの場であり続けたことを実感できます。

また、訪問者に訪れる人の多くは地元の人や、歴史に深い興味を持つ旅人です。 観光地化されていないため、寺院の佇まいや歴史の背景にじっくりと向き合うことができます。

このように、深山観音堂は観光客が押し寄せる場所ではなく、歴史を静かに感じるための特別な空間です。 都会の喧騒から離れ、自分と向き合いたいと願う旅人にとって、これほど最適な場所はありません。

有名な観光地とは違う「歴史と時間の重み」

参考:https://www.pref.yamagata.jp/documents/3936/miyamakannondou.pdf

深山観音堂は、統一観光名所ではなく、長い年月を経て山形の人々と一緒にできた歴史の証人です。 有名な観光地とは異なり、時間の流れがゆったりと感じられる場所であり、その静寂の中にこそ歴史の重みが息づいています。

深山観音堂の歴史は、室町時代にまで遡っています、その成り立ちは山形の文化や信仰と密接に警戒しています。 上杉家の時代においても、武士や地元の住民が心の拠り所とした場所でした。

また、建築の限界に目を向けると、長い歴史の中で受け継がれてきた職人の技術が随所に見られます。 本堂の柱や梁には、かつての匠の手が刻まれ、そこに積み重ねられた時間の流れを感じることができます。 多くの観光地が改修や再現を経て近代的な姿へと変わる中で、深山観音堂はその当時の姿を可能な限り留めており、「本物の歴史」を体験できる場所となっています。

例えば、京都や奈良の有名な寺院では、多くの観光客が訪れ、静かに歴史を感じる時間を持つことが難しい場合があります。しかし、深山観音堂では、他の参拝者が言うことも少なく、一人で境内を歩きながら、ゆっくりと歴史と対話することができます。

また、寺院の境内には観光案内の看板などほとんどなく、訪れる人自身が感じたままに歴史を解釈することができます。解説に頼らずとも、そこに感じる空気感や風景から、過去に生きた人々の存在を感じることができるのです。

このように、深山観音堂は有名な観光地のように華やかではありませんが、その分、本物の歴史と向き合うことができる場所です。 時間の流れを肌で感じながら、寺院の静けさに身を置くことで、心が研ぎ澄まされていくような感覚を味わうことができます。

深山観音堂は、静寂の中の歴史と向き合うための場所

深山観音堂は、山形の歴史が息づく隠れた名所です。 観光地としての派手さはありませんが、だからこそ、ここでは純粋に「歴史」と「時間の流れ」を感じることができます。

議論を離れ、自分と向き合い、歴史の中に身を守る旅へ。深山観音堂は、そんな旅を求める人々にとって、唯一無二の場所となることでしょう。

2.深山観音堂とは? 静寂の中に息づく歴史と由緒

参考:https://www.rondino.jp/2013/20130823.html

観音寺観音堂の成り立ちと歴史の背景

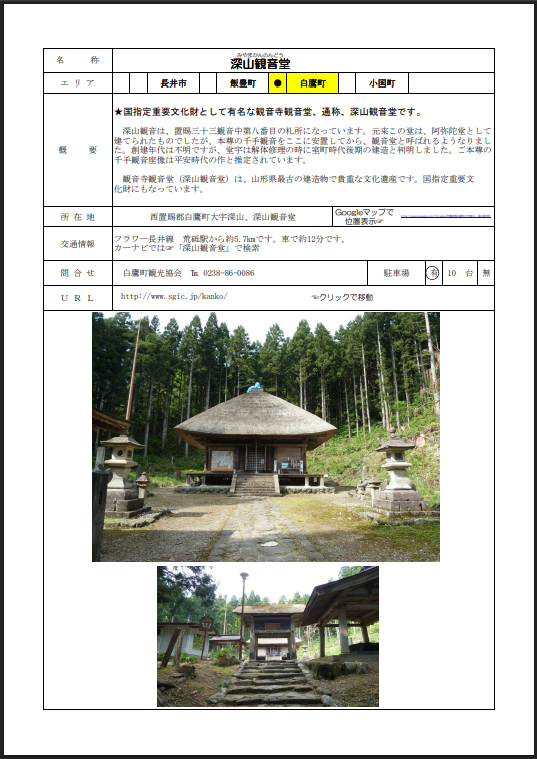

深山観音堂(観音寺観音堂)は、静寂の中にたずむ山形の歴史的な名場面であり、その成り立ちは古く、地元の人々の信仰と深く警戒しています。長い年月の間、地域に根付きながら、歴史の証人として静かにその姿を残せました。

深山観音堂の歴史は、室町時代後期になってまでとされており、古いから信仰の対象として存在していました。 建築様式は、当時の職人の高度な技術を用いたものであり、格式の高さが注目されます。

また、深山観音堂は尼寺ではなく、地元住民にとっての精神的な支柱であり、長年にわたる歴史的な出来事の舞台となりました。

例えば、現在の本堂の構造には、室町時代の建築様式が色濃く残されています。 特に屋根の形状や木組みの細部には、当時の技術の粋が詰まっており、歴史的な価値の高さがうかがえます。

さらに、江戸時代には、米沢藩がこの寺院を文化的な拠点として一時、多くの学僧や文化人がこの地を訪れました。 その影響もあり、深山観音堂は単なる信仰の場ではなく、学問や精神修養の場としても重要な役割を果たしました。

このように、深山観音堂は歴史と文化の交差点としての役割を果たしながら、現代に至るまでその姿を残しています。時代が変わる中でも、訪れる人々に静寂と歴史の重みを感じさせる、貴重な寺院です。

米沢藩とのつながり—隠れた歴史の証人

参考:https://akiou.wordpress.com/2014/12/14/yonezawa-p4/

深山観音堂の場所を調べたら白鷹町にあるのになぜ米沢藩?と思われた方も多いと思います。実は

深山観音堂のある地域は、江戸時代に米沢藩の領地であり、米沢藩主であった上杉鷹山が楮(こうぞ)の栽培を奨励し、紙漉き産業の発展に寄与しました。 その結果、深山和紙は藩の御用紙としても使用され、地域の特産品を舟運で運ぶ際にも利用されていました。

深山観音堂は置賜三十三観音の第八番札所として、地域の信仰の中心としても重要な役割を果たしてきました。 これらの歴史的背景から、深山観音堂と米沢藩は深い関わりを持っていたことがわかります。

また、江戸時代には、米沢藩は産業振興の為「深山和紙」の生産を奨励しました。 この和紙は、深山観音堂周辺の土地で栽培された楮(こうぞ)を原料としており、米沢藩の公文書や特産品のパッケージなどに使用されていました。 深山観音堂の近くに紙漉き職人の工房が置かれたことで、この地域は文化と産業の両面で発展することになりました。

例えば、米沢藩の公的文書には、深山和紙が使われていたが記録されている。上杉家歴史資料を収蔵する米沢市上杉博物館でも、深山和紙に読まれた古文書が展示されることがある。これらの史料は、米沢藩と深山観音堂の密接なつながりを証明する貴重な資料となっている。

さらに、上杉家臣たちが精神修養の場として深山観音堂を訪れたことを示す記録も残されており、武士たちが戦乱の時代を生き抜くための心の拠り所としていたことがございます。

深山観音堂は、観念の場に留まらず、米沢藩文化産業の発展にも深く考えてきた寺院です。 歴史の証人として今もその姿を残し、訪れる人々に山形の歴史の奥深さを伝えています。 この寺院を訪れることで、米沢藩と深山観音堂のつながりを肌で感じることができるでしょう。

深山観音堂は、歴史と文化が交差する静寂の名場面

深山観音堂は、米沢の歴史の中で重要な役割を果たしてきた寺院です。 その静寂に満ちた空間は、過去から現在へと受け継がれる文化や信仰の証であり、訪れる人々に深い感銘を与えます。

また、概念的観光地ではなく、町時代から続く歴史と、米沢藩との深い関心を持つ文化的な拠点としても価値がある。

深山観音堂を訪れることは、静寂の中で歴史と向き合う贅沢な時間を過ごすことに別になりません。 山形の隠れた歴史スポットとして、人ぞ知るこの名瞬間を、ぜひ心静かに巡ってみてください。

3. 実際に訪れて感じる「静けさ」と「時の流れ」

参考:https://ameblo.jp/butti1/entry-12294554886.html

参道を歩きながら心を整える

深山観音堂の参道を歩くことは、ただの移動ではなく、心を整えるための大切な時間です。 長年、多くの人々の一瞬一瞬を見た石畳の道は、訪れる人々を静寂の世界へと誘い、日常の話し合いから途中までのことを可能にします。

この参道は、自然と調和しながら作られており、木々に囲まれた道は四季折々の美しい表情を見せてくれます。

例えば、早朝の参道を歩くと、空気が澄み渡る、朝露に濡れた石畳がキラキラと待っています。 足を歩けるたびに、草木が擦る音や遠くから聞こえる鳥のさえず、が心を落ち着かせてくれます。

また、ゆっくりと歩きながら目を向けると、参道脇には歴史を感じさせる石仏や祠(ほこら)が点在しています。 長年の風雨にさらされた苔むした石仏は、ただの観光名所ではなく、地元の人々が何世代わたり守り続けてきた信仰の対象であることを物語っています。

このように、深山観音堂の参道はただ歩くだけの場所ではなく、歴史や自然を感じながら、心を整えるための貴重な時間を提供してくれます。

本堂に響く風の音—俗世を忘れるひととき

参考:https://blog.goo.ne.jp/hanako1033/e/26960e3f595179c68380c7b50b251850

深山観音堂の本堂に足を踏み入れて、そこには都会では一時味わうことのできない、風の音だけが響く空間があります。この場所で過ごす時間は、俗世を忘れ、心を解放するためのひとときです。

深山観音堂の本堂は、歴史の重みを感じさせる木造建築であり、無駄な装飾はほとんどありません。

例えば、本堂の奥に腰をかけて、しばらく目を閉じてみると、聞こえてくるのは風の音と、時折遠くで聞こえる鳥のさえずりだけです。この環境では、時間の流れが普段とは思えて感じられます。

また、本堂の木の床に手をついてみると、長年の時間を経た温もりを感じることができます。

深山観音堂の本堂は、構想構築物ではなく、訪れる人々に「静寂の美しさ」を体感させる場所です。ここで風の音に耳を澄ませることで、俗世の議論を忘れ、自分自身の内面と向き合う時間を持つことができます。

一人だからこそ感じる「歴史の余韻」

深山観音堂は、一人で訪れることで、その歴史の残り韻をより深く味わうことができる場所です。

深山観音堂には、団体ツアーの観光客が集まることがないため、一人でじっくりと境内を守ることができます。 このため、自分のペースでゆっくりと歩き、建築の輪郭や仏像の表情、そして周囲の自然と向き合うことが可能です。

例えば、境内の片隅にある古い石碑には、かすかに刻まれた文字が見えます。長い年月を経て風化した文字をなぞことで、当時の人々がどのような想いでこの寺を訪れたのか、想像を巡らせることができます。

さらに、一人で境内を歩いていると、木々のざわめきや小さな生き物の気配を敏感に感じ取ることができます。人の気配が少ないからこそ、普段は聞き逃してしまうような自然の音や、空間独特が持つ「歴史の記憶」に耳を傾けることができるのです。

深山観音堂は、一人で訪れることで、その歴史の余韻を深く感じることができる場所です。 静寂の中で自分自身と向き合い、歴史の流れを感じながら過ごす時間は、何代えがしたい贅沢な体験にもなるでしょう。

深山観音堂で感じる静寂と時間の流れ

深山観音堂は、孤独な観光地ではなく、静寂と歴史が調和する特別な場所です。参道を歩きながら心を整え、本堂で風の音に耳を澄ませ、一人で歴史の残り韻に浸る。

日常を離れ、ゆっくりとした時間の流れを感じながら、自分自身と向き合う旅へ。 深山観音堂は、そんな旅を求めるすべての人に、心からの安らぎと感動を与えてくれるでしょう。

4. 深山観音堂を訪れる前に知っておきたいこと

行き方とアクセス(公共交通機関・徒歩でのルート)

深山観音堂へは、公共交通機関と徒歩を組み合わせていけないこともないですが、車で行くことをお勧めします。

深山観音堂へ続く道には、豊かな自然が広がり、四季折々の風景を楽しむことができます。道中の静かや鳥のさえずり、木々のざわめきが、訪れる人々を歴史の世界へと誘います。

深山観音堂

住所:〒992-0776 山形県西置賜郡白鷹町深山3072

駐車場:境内には大型車も駐車可能な駐車場が完備されています。

近くに駐車場があり駐車場から本堂まで徒歩8分程度

モデルケース:米沢にある上杉博物館から深山観音堂への移動58分

山道を進むその静けさがより一層深山観音堂を特別な場所にしてくれます。 特に朝や夕方の時間帯は、光が差し込み、幻想的な雰囲気が漂います。

深山観音堂は簡単に行ける場所ではありませんが、その過程自体が、歴史と静寂を体感するための大切なプロセスとなります。 ぜひ、時間に余裕を持ってゆったりと訪れ、旅の過程も楽しんでみてください。

服装・持ちのポイント(歴史スポット巡りに最適な準備)

深山観音堂を訪れる際は、正しい服装と持ち物を準備することが重要です。 特に、長時間歩くことが予想されるため、快適に過ごすように事前の準備を整えましょう。

深山観音堂は山間部に位置するため、季節や天候によって環境が大きく変わります。春や秋は快適な気候ですが、夏は虫が多く、冬は雪が積もることもあります。そのため、時期に応じた服装と装備が求められます。

服装

・春・秋:長袖のシャツやジャケット、歩きやすいスニーカーやトレッキングシューズがおすすめ。

・夏:薄手の服装でもOKですが、虫除け対策として長袖・長ズボンがかかります。

・冬:防寒対策が必須。ダウンジャケット、手袋、帽子を着用し、滑りにくい靴を選びます。

持ち物

・水分補給用の飲み物(特に夏場は必須)

・虫除けスプレー(夏場の蚊・ブヨ対策)

・タオルやハンカチ

・歩きやすい靴(スニーカーまたはトレッキングシューズ推奨)

正しい服装と持ち物を準備することで、深山観音堂への訪問を快適かつ安全に楽しむことができます。 特に、山道を歩くことを考慮し、歩きやすい靴と季節に合った服装を意識しましょう。

最適な訪問時間帯—より静寂を感じられるのはいつ?

参考:https://ameblo.jp/butti1/entry-12294554886.html

深山観音堂の静寂を最も感じることができるのは、早朝または夕方です。この時間帯にはほとんど人が訪れず、より一層、神聖な雰囲気を味わうことができます。

早朝は、まだ観光客がほとんど訪れず、澄んだ空気の中で寺院の静けさを感じることができます。 また、夕方の時間帯は、西日に照らされた境内が美しく、落ち着いた雰囲気が漂います。

早朝(6:00~8:00)

朝日が差し込み、木々の葉がきらめく神秘的な光景を楽しめます。

空気が澄み渡り、鳥のさえずが静寂の中に響きわたる。

参加道にはほとんど人がいないため、ゆっくりと散策できる。

夕方(16:00~18:00)

西日に照らされる境内は幻想的で、夕暮れの色彩が荘厳な雰囲気を演出する。

参道を下るころには、辺りが徐々に薄暗くなり、一層の静寂が訪れる。

1日の終わりに心を落ち着ける時間として最適。

深山観音堂の静寂を最大限に楽しむためには、早朝または夕方の時間帯を選ぶのが最適です。 特に朝の時間帯は、まるで時間がかかったかのような静寂と、清らかな空気を堪能できるため、ぜひ訪れてみてください。

深山観音堂を訪れる前に、準備を万全に

深山観音堂は、その静寂と歴史の重みを体感できる特別な場所ですが、訪れるためには事前の準備が必要ありません。アクセス方法を確認し、正しい服装と持ち物を準備し、最適な時間帯を選ぶことで、より深い体験ができるでしょう。

この幼い旅、ただの観光ではなく、心を落ち着かせ、歴史と静寂にどうぞ身を守って時間を大切にしてみてください。 深山観音堂でのひとときが、きっとあなたの心に深く刻まれる特別な

5. 山形観光の隠れた楽しみ方—静寂と歴史を求める旅へ

参考:https://ameblo.jp/butti1/entry-12294554886.html

深山観音堂とあわせて巡りたい歴史スポット

米沢には、深山観音堂とあわせて訪れるべき、隠れた歴史スポットが点在しています。これらのスポットを巡ることで、米沢の歴史と文化をより深く体感できる旅となるでしょう。

米沢は、上杉家が統治していた歴史ある地であり、武士文化や仏教文化が深く根付いています。しかし、有名な上杉神社や米沢城跡だけでなく、あまり知られていない寺社や史跡にも、米沢の歴史を物語る魅力が隠されています。こうした場所を訪れることで、観光地としての米沢ではなく、歴史の奥深さに触れることができます。

堂森善光寺

参考:https://www.yonezawa-kankou.com/html/jinjya/doumori.html

- 平安時代に建立されたと伝えられる由緒ある寺院で、信州の善光寺とゆかりがあるとされています。

- 静寂に包まれた境内には、歴史を感じる石塔や仏像が点在し、深山観音堂と同じく「祈りの場」としての趣が感じられます。

成島八幡神社

参考:https://omairi.club/spots/80229/goshuin#google_vignette

- 807年創建の歴史ある神社で、巨大な茅葺き屋根の社殿が特徴的。

- 武将たちが戦の勝利を祈願した場所として知られ、境内には樹齢1000年を超えるご神木もあります。

笹野観音堂

参考:https://4travel.jp/dm_shisetsu/10003519

- 上杉謙信が戦勝祈願をしたと伝えられる寺院で、笹野一刀彫(民芸品)の発祥地としても有名。

- 毎年1月には「十日市」が開催され、地元の人々が伝統的な工芸品を販売します。

深山観音堂とともに、これらの歴史スポットを巡ることで、米沢が持つ歴史と文化の奥深さを体感できます。表面的な観光だけでなく、歴史と向き合いながら旅をしたい方におすすめのルートです。

でその余韻を深めてみてください。歴史と静寂の旅を締めくくる、癒しのひとときになるはずです。

6. まとめ|深山観音堂で「時の流れ」に身を守る贅沢

参考:https://mayoeruhibi.blog.fc2.com/blog-entry-2103.html

有名スポットでは味わえない「特別な時間」

深山観音堂は、多くの観光客で賑わう有名スポットとは一線を画し、訪れる人々に静寂と歴史を感じる特別な時間を提供します。ここでは、商業化された観光名所では怖くなく、時の流れがゆったりと感じられる贅沢なひとときを体験できます。

この寺院が特別な理由は、第一にその静けさにあります。 上杉神社や米沢城跡のように多くの人が訪れるわけではなく、境内には雑踏がなく、心が落ち着くことができます。

例えば、深山観音堂の境内に足を踏み入れると、そこにはゆったりとした時間が流れています。

また、通常の観光地では撮影スポットを巡ることが目的となりがちですが、ここではスマートフォンやカメラを手放し、ゆっくりと空間を味わうことが推奨されます。

このように、深山観音堂はただの歴史的な建造物ではなく、現代に生きる私たちに「特別な時間」を提供する場所です。 有名観光地のような華やかさはありませんが、その分、ここでしか眠れない静寂の贅沢があります。

都会の論争を忘れ、自分と向き合う旅へ

深山観音堂を訪れる旅は、観念観光ではなく、都会の喧騒を離れ、自分自身と向き合うための貴重な時間になります。

私が住んでいる都市部では、日々の情報が飛び交い、仕事や人間関係に追われることが多々あります。 そんな日常の中で、心が疲れてしまう事もあるでしょう。

さらに、仏教の教えの一つである「止観(しかん)」は、思考を止めて内省することを意味します。 深山観音堂は、この「止観」を実践するのに最適な環境を備えています。

例えば、深山観音堂の境内で静かに佇みながら、目を閉じて深呼吸をしてみると、日常ではなかなかない音や感覚に意識が向きます。 遠くの山々を吹き抜ける風の音、木々がざわめく音、そして自分の鼓動のリズム。

また、都会ではつい無意識に時間に追われがちですが、ここでは時計を気にせずに過ごすことで、時間が流れて感じられます。

深山観音堂は、観念的な観光地ではなく、自分自身と向き合うための特別な空間です。 都会の喧騒を忘れ、ゆっくりと流れる時間の中で心を整えることで、旅の終わりには新たな気づきやリフレッシュされた感覚を得ることができるでしょう。

参考情報・データ

「歴史を感じる旅」の心理的効果について:https://www.yoshikawa-k.co.jp/news/nc356.html

山形県内の歴史的な寺院について:https://www.pref.yamagata.jp/bunkyo/bunka/bunkazai/index.html

米沢市の歴史資料:【米沢市上杉博物館】https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/uesugi.htm

深山和紙の歴史について:[山形県文化財情報]https://www.pref.yamagata.jp/bunkaz

仏像彫刻の技法:[日本仏像彫刻学会] https://www.butsuzo.or.jp