参考:https://x.gd/NnlKr

奈良時代に創建された若松観音(若松寺)は、歴史的建築と静寂な環境が魅力の山形県天童市の名刹。御朱印や縁結びのご利益もあり、夫婦でのんびりとした時間を過ごすのに最適なスポットです。

1. なぜ若松観音なのか?夫婦で訪れたい3つの理由

1-1. 奈良時代から続く祈りの場を体感できる

参考:https://www.wakamatu-kannon.jp/about.html

若松観音は、1300年以上の歴史を持つ東北有数の古刹。歴史と文化に深い関心を持つ中高年夫婦が、実際に“祈りの時空間”に触れられる貴重な場所です。

和銅元年(708年)、奈良時代に名僧・行基菩薩によって開山されたと伝わる若松観音は、東北地方における観音信仰の中心的存在です。最上三十三観音霊場の第一番札所として巡礼者にとっても“祈りの出発点”として大切にされてきました。

本堂である観音堂は室町時代の永正6年(1509年)に建立された国指定重要文化財で、今なお現役の祈りの場として大切に守られています。屋根の反りや組物(くみもの)といった木造建築の細部には、当時の職人技術が今も息づいています。拝殿から本尊の十一面観音像に手を合わせると、遠い昔から続く信仰の空気を直に感じることができます。

また、若松観音は明治期には最上三十三観音の復興にも大きく関わり、地域にとっても精神的な支柱として機能してきました。

建築、宗教、地域文化の三位一体を体感できるこの地は、表面的な観光では得られない“深い旅”を求める夫婦にこそふさわしい場所です。

1-2. 年齢を重ねた今だからこそ感じられる“静寂”がある

参考:https://www.kuromajutsu.com/witchbook/training/yamagata/5770

喧騒とは無縁の山中に佇む若松観音は、“静けさを楽しむ旅”に目覚めた世代にとって格別な癒しの場です。

若松観音は、標高400メートルほどの山腹に位置し、杉林に包まれるようにひっそりと建っています。訪れる人が少ないからこそ、風が葉を揺らす音、鳥の声、自分たちの足音だけが響く“本物の静寂”を体験できます。

本堂まで続く300段ほどの石段は、苔に覆われた石畳や風格ある地蔵堂、鐘楼などが点在し、歩くだけで心が整う“禅的な時間”が流れます。途中にベンチが複数配置されており、途中で一息つきながら夫婦で語り合うのに最適。特に秋には紅葉に染まる参道が美しく、カメラを持つご夫婦にもおすすめのスポットです。

旅に“音のない豊かさ”を求める中高年夫婦にとって、若松観音の静寂は日常では得難い贅沢そのものです。

1-3. 混雑しない穴場で、2人の時間をゆっくり味わえる

参考:https://yamagatakanko.com/photos/detail_1790.html

若松観音は知る人ぞ知る静かな観光地。喧騒を避け、2人だけのゆったりした時間を大切にしたいご夫婦にとって、まさに理想の“穴場”です。

天童温泉や山寺などに比べて知名度が控えめな分、参拝者の数は少なく、混雑によるストレスがありません。人込みが苦手な方や、静かに歩きたい方にも適しています。

平日はもちろん、週末や連休でも人出は限定的で、駐車場も確保しやすく境内も広々と使えます。時間帯を選べば、境内をほぼ貸し切りのように感じられることもあります。ご住職や地元の方と穏やかな会話を交わせば、観光地以上に温かな思い出が心に残ります。

また、写真撮影や御朱印の待ち時間もほとんどなく、時間に追われない“滞在型”の参拝を叶えてくれます。

若松観音は、夫婦で静かに過ごしたい旅の目的地として“ちょうどいい”場所。混雑を避け、心穏やかな時間を共有したいおふたりに最適な空間です。

📌 よくある質問|若松観音の基本情報について

- Q. 若松観音の正式名称は?

A. 通称は「若松観音」、正式には「若松寺(じゃくしょうじ)」です。 - Q. 若松観音の観音堂はいつ建てられたの? →

A. 永正6年(1509年)に再建されたもので、国指定重要文化財です。

2. 歴史好きの夫婦に響く「若松観音」注目ポイント

2-1. 1300年の歴史を刻む天台宗の古刹

参考:https://www.tendai.or.jp/journal/kiji.php?nid=270&page=

若松観音は、1300年以上の歴史を持つ天台宗の古刹であり、信仰と文化が積み重なった時の重みを実感できる場所です。

和銅元年(708年)、高僧・行基によって開山されたと伝えられ、山形県内に現存する仏教寺院の中でも最古級。天台宗の特徴である「円融思想」(さまざまな教えを包み込む寛容さ)と観音信仰が、時代や社会を超えて地域に根づいてきました。仏教史と地域史が交差する場であり、歴史に敬意を抱くご夫婦にとっては知的好奇心を刺激する体験となります。

若松観音は「最上三十三観音霊場」の第一番札所として、多くの巡礼者にとって信仰のスタート地点。本尊の聖観音菩薩は、行基自らが一刀三礼で彫ったと伝えられ、現在も本堂内に安置されています。加えて、修験道や神仏習合の影響も色濃く残されており、仏教文化の変遷を肌で感じられるのもこの地ならではの魅力です。

歴史と信仰を深く味わえる若松観音は、単なる観光地ではなく、過去と現在をつなぐ“精神の遺産”。歴史好きなご夫婦にこそ訪れていただきたい場所です。

2-2. 国指定重要文化財「観音堂」の見どころと構造美

参考:https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/121024

若松観音の観音堂は、室町時代の建築技術が今も息づく国指定重要文化財。木造建築に魅力を感じる方には必見のスポットです。

永正6年(1509年)に再建された観音堂は、桁行五間・梁間五間の方三間堂形式で、均整の取れた構造と優れた技法が見どころです。屋根は入母屋造(いりもやづくり)で、木組みや垂木(たるき)といった細部の意匠に至るまで、室町期の大工技術が活きています。

正面の唐破風(からはふ)付き向拝や、肘木(ひじき)・斗栱(ときょう)といった部材の精緻な彫刻は、当時の美意識と信仰心を表す象徴です。昭和41年から43年にかけて大規模な修復工事が行われ、文化財保護の理念のもと、可能な限り創建当初の形を保ったまま現代に受け継がれています。文化庁の文化遺産オンラインにも登録されています。

若松観音の観音堂は、建築好き・文化財ファンのご夫婦にとって、細部まで眺めたくなる“生きた歴史”。時代の美と技を堪能できる場所です。

2-3. 最上三十三観音霊場第一番札所という巡礼の価値

参考:https://www.mogami33.com/

若松観音は、東北地方を代表する巡礼路「最上三十三観音霊場」の出発点として、信仰文化の真髄を今に伝えています。

「最上三十三観音霊場」は江戸時代初期から続く巡礼文化の一つで、仏教の功徳を得る旅であり、地域を結ぶ精神的な道でもあります。その第一番札所である若松観音では、旅の無事や心願成就を願う「発願」の意味が強く込められています。

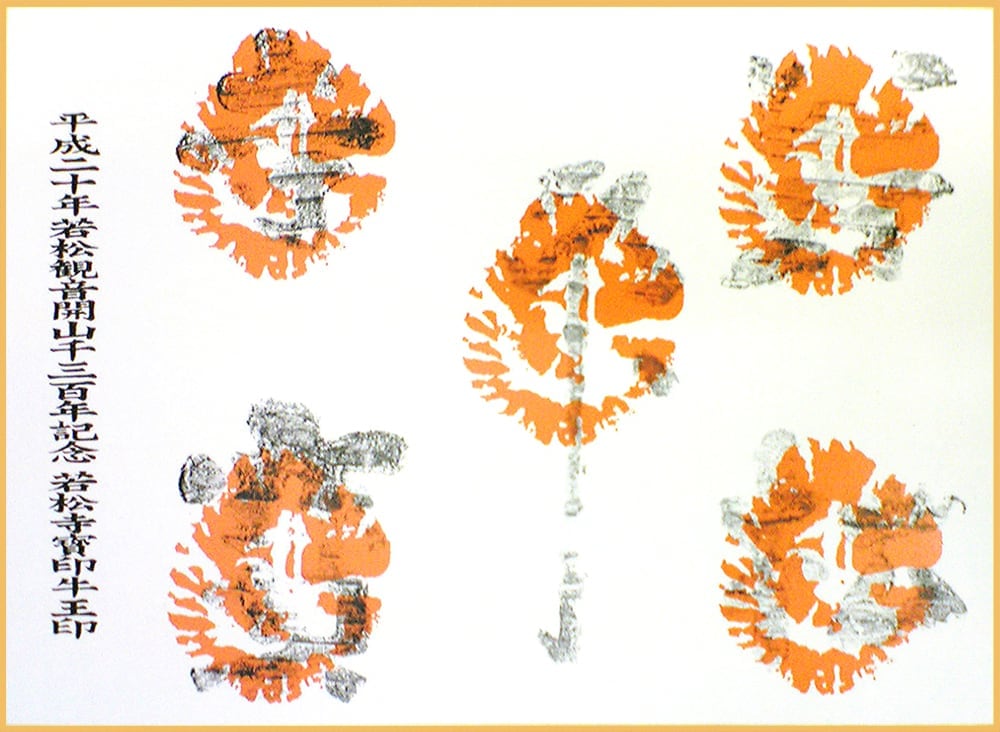

発願印(ほつがんいん)と呼ばれる特別な御朱印は、墨と筆で丁寧に書かれ、巡礼の証として多くの人々に大切にされています。また、霊場巡りは単なる観光にとどまらず、各地で人との交流や郷土文化に触れることで、夫婦にとっても“人生を振り返り、先を見つめる”意味ある時間となります。詳細は公式サイトでも紹介されています。

巡礼という体験は、心の旅であり人生の旅。若松観音から始まる祈りの道のりは、夫婦の絆を深める“時間の投資”にもなり得ます。

📌 よくある質問|歴史・構造・巡礼について

- Q. 若松観音はどの宗派に属していますか?

A. 天台宗です。調和を重んじる教えが特徴で、観音信仰と結びついて庶民に広まりました。 - Q. 最上三十三観音の札所めぐりはどこから始まりますか? →

A. 若松観音が第一番札所です。 - Q. 観音堂の屋根様式は?

A. 入母屋造(いりもやづくり)で、前面には唐破風の向拝が付きます。

3. 静けさに包まれる参道で、心と会話が整う

3-1. 杉並木の参道と石段を、夫婦で歩く時間

若松観音の参道を歩く時間は、夫婦にとって“心と向き合う時間”。静かな環境が会話と心の距離を自然に近づけてくれます。

参道は杉の大木が両側に立ち並び、神聖な雰囲気に包まれています。静寂の中を一歩ずつ進むことで、自然と歩調が揃い、会話も落ち着きあるものに。誰にも急かされることのない時間は、人生の節目にふさわしい内省の機会を提供してくれます。

杉の根が浮き出た苔むす石段は、歩くごとに足裏から伝わる感触が変わり、感覚を研ぎ澄ませてくれます。朝の時間帯は光が斜めに差し込み、幻想的な景色に包まれながら歩くことができます。秋には落ち葉の絨毯、冬は雪の静寂が心に残る風景を演出します。地元の方は「夫婦の人生のペースを見直す場所」としてこの参道を訪れる方も多いそうです。

若松観音の杉並木と石段は、ただの通り道ではなく、心と会話を整える“精神の参道”。歩くだけで夫婦の距離が自然と縮まる、特別な時間を提供してくれます。

3-2. 地蔵堂や奥の院、鐘楼など小さな発見の連続

参考:https://www.wakamatu-kannon.jp/about.html

若松観音の境内には、多くの“語れる場所”が点在し、歩くたびに小さな気づきが夫婦の旅を深めてくれます。

本堂以外にも、信仰と歴史が宿る小さな建造物が複数点在しており、それぞれに異なる意味と役割があります。それらを巡ることで、夫婦の間にも自然な会話が生まれ、旅にストーリーが生まれていきます。

参道を登りきった先に現れる「地蔵堂」では、子どもの無事や健康を願う地蔵尊が祀られ、親としての過去を思い出すきっかけにもなります。さらに山肌に寄り添うように建つ「奥の院」は、自然との調和が感じられる神秘的な空間。境内にある「鐘楼」は誰でも鐘を突くことができ、響く音にあわせて願いを込めるご夫婦も多くいます。こうした“静かなる発見”の連続が、観光に深みを与えてくれます。

若松観音は、本堂だけで終わらない“発見型の境内”。小さな祈りの空間が、夫婦の会話に深みと余韻を与えてくれるでしょう。

3-3. ベンチで一息、時を語らう余白の風景

若松観音の境内に点在するベンチは、夫婦の“会話の余白”を作る、静かな名脇役です。

長い参道や境内の散策では、足を止めるタイミングが自然に訪れます。境内には景観の良い場所や木陰にベンチが設けられており、ただ休憩するだけでなく、心の会話が始まる場になっています。

春には新緑、秋には紅葉に包まれた風景の中でベンチに腰をかけ、夫婦で昔の旅行の思い出や、これからの過ごし方について語り合う──そんな穏やかな時間が流れます。特に本堂横の東屋風の休憩スペースは、鳥の声を聞きながら長く過ごせる人気の場所。ご当地の伝説や歴史に触れた後の静かな対話は、夫婦の旅を“心の記憶”に昇華させてくれます。

若松観音のベンチは、夫婦の旅における“感情の整理の場”。忙しない日常から離れ、今ある幸せを静かに噛みしめる時間を提供してくれる、贅沢な空間です。

📌 よくある質問|参道・境内について

- Q. 若松観音の石段は何段ありますか?

A. 約183段あります。段差は比較的ゆるやかで、途中にベンチもあるため安心です。 - Q. 杉並木の長さは?

A. 駐車場から本堂までの参道は約300メートルです。 - Q. 鐘楼は自由に鳴らせますか? →

A. はい、祈願を込めて一打することができます。 - Q. 地蔵堂や奥の院はどこにありますか? →

A. 地蔵堂は参道の右手、奥の院は本堂裏の岩場沿いにあります。

4. 御朱印、縁結び、風鈴─2人の“縁”を深める文化体験

4-1. 御朱印を通じて歴史を手にする

参考:https://www.wakamatu-kannon.jp/hanpu.html

若松観音で御朱印を受け取ることは、単なる記念ではなく、歴史との“出会い”を形にする体験です。

御朱印とは、参拝の証として授かる墨書と朱印の組み合わせで、かつては写経を納めた証でした。現代では御朱印帳に収める“旅の記録”として人気があります。若松観音では、最上三十三観音霊場の第一番札所として、「発願印(ほつがんいん)」と呼ばれる特別な御朱印をいただけます。

墨書には「最上第一番」や「若松観音」の文字が力強く書かれ、朱印には観音像の印が重ねられています。紙や印の品質にもこだわりがあり、風格ある仕上がり。夫婦でそれぞれの御朱印帳に記録することで、“共に歩んだ証”として形に残ります。春・秋など季節限定で特別御朱印が授与されることもあり、旅の目的にするご夫婦も増えています。

若松観音の御朱印は、1300年の歴史と夫婦の祈りの出発点を記録する、深く意義ある文化体験です。

4-2. 「縁福大風鈴」に願いを託す

参考:https://www.wakamatu-kannon.jp/about.html

「縁福大風鈴」は、音に願いを込めて祈るという、日本らしい繊細な文化を象徴する祈願スポットです。

風鈴には古来より、音の響きによって邪気を払い、良縁や福を招くとされる意味があります。若松観音の「縁福大風鈴」はその象徴として、夫婦円満や家族の健康を祈る場所として人気です。

この大風鈴は山形鋳物の職人によって制作され、深く柔らかな音色が特徴。訪れる人々は、短冊に願いを書き風鈴に吊るし、風とともに天へ届けるよう祈ります。夏には風鈴まつりが開催され、境内が数百の風鈴で彩られる光景は圧巻。夜間ライトアップ時は、夫婦で幻想的なひとときを過ごせるフォトスポットとしても知られています。

音に願いを乗せ、風に託すという「縁福大風鈴」は、若松観音ならではの文化体験。視覚・聴覚・感情に訴える癒しの時間が待っています。

4-3. 絵馬・握手・縁結び祈願─夫婦にも届く良縁祈願

参考:https://www.wakamatu-kannon.jp/

若松観音は“縁結びの観音さま”としても知られ、夫婦の絆を深める祈願体験が充実しています。

観音菩薩は「慈悲」の象徴とされ、人と人とのつながりを結びなおす仏とも言われています。若松観音では、恋愛や結婚だけでなく、既に縁を結んだ夫婦がさらに関係を深めるための祈願所が整備されています。

境内には「握手祈願所」があり、夫婦で向かい合って両手を合わせ、無言で想いを交わすことで縁を再確認できると評判です。絵馬掛け所にはハート型の絵馬が多く並び、「ありがとう」や「これからもよろしく」といった感謝の言葉が書かれています。縁結び守は紅白の紐で結ばれたデザインで、夫婦で持つことで“二人でひとつ”の象徴になります。

若松観音では、夫婦の縁を新たに感じるための文化体験が数多く用意されています。記念日や節目の旅先として、心の節目を刻むにふさわしい場所です。

📌 よくある質問|御朱印・縁結び・風鈴について

- Q. 若松観音の御朱印は何時から何時まで受け取れますか?

A. 午前9時から午後4時ごろまでが目安です。 - Q. 若松観音の御朱印帳に限定デザインはありますか?

A. はい。季節限定や縁結びモチーフの御朱印帳も登場しています。 - Q. 縁結びのお守りはどこで買えますか?

A. 拝殿そばの授与所で授与されています。ペアで購入する方も多いです。 - Q. 縁福大風鈴とは何ですか?

A. 境内に吊るされた大型の風鈴で、願いを書いた短冊を風に乗せて祈願します。 - Q. 絵馬の奉納場所は?

A. 拝殿の横に設置されています。

5. アクセス・所要時間・体力配慮─シニア世代の安心計画

5-1. JR天童駅からのアクセスとタクシー利用の目安

参考:https://4travel.jp/dm_shisetsu/10022223

若松観音へのアクセスは、公共交通機関とタクシーの併用でシニア世代にも無理なく訪れることができます。

若松観音は、最寄りのJR天童駅から車で約15分の場所にあり、登山のような長時間の歩行を必要としないため、高齢者でも安心して訪問可能です。また、案内標識が整備されており、はじめての方でも迷わず到着できます。

JR天童駅からは、天童タクシーや市内の一般タクシーを利用することで、約2,000〜2,500円程度で境内の入口まで到着可能です。バス路線も存在しますが、運行本数が限られているため、利用する際は山交バス公式サイトで事前に確認が必要です。車で訪れる場合には、無料駐車場が整備されており、入口のすぐそばに駐車可能。ナビ設定は「天童市若松寺1番地」とすることでスムーズに案内されます。

電車+タクシーの組み合わせやマイカーでも無理なくアクセスできる若松観音は、移動に不安を抱える中高年夫婦にとって、安心して第一歩を踏み出せる旅先です。

5-2. 徒歩圏と休憩所の有無/滑りやすい時期の注意点

若松観音は徒歩距離も短く、途中に休憩所も点在しているため、シニア世代にも無理なく参拝できます。ただし季節ごとの注意は必要です。

本堂までは、駐車場からおよそ300メートルのゆるやかな坂道と石段を歩きます。段差の幅は低めで、途中には手すりが設置されているほか、木陰のベンチも数カ所に設置されています。

春の新緑や秋の紅葉時期には、自然を感じながらゆっくりと歩くのに最適な環境が整っています。ただし、春先や晩秋、雨天時には石段が苔むして滑りやすくなるため、滑り止め付きの靴やトレッキングシューズの着用が推奨されます。 冬季は積雪や凍結の影響で境内の一部が立ち入り制限されることがあり、事前に公式ホームページや天童市観光サイトを確認する事が大切です。

安全に歩けるよう工夫された参道と季節ごとの注意を知っておけば、年齢に関係なく安心して散策や参拝が楽しめます。

5-3. 高齢者にも優しい巡礼・参拝の工夫

参考:https://tabicoffret.com/article/80564/

若松観音は、高齢者でも安心して巡礼・参拝ができるよう、さまざまな工夫が随所に施されています。

この寺は“観光”ではなく“祈りの場”としての静けさと安心感を重視しています。段差や移動距離への配慮だけでなく、案内や接遇の丁寧さも、高齢層の参拝者にとって大きな安心材料となっています。

境内各所に設けられた案内板は大きな文字で読みやすく、分岐点には進行方向を示すサインも設置されています。本堂前の階段には手すりがあり、足元に不安のある方でも安心して参拝可能です。 ご住職や寺務所の方は参拝者との対話を大切にしており、御朱印の説明やお守りの案内も丁寧で心温まります。また、筆談対応も可能な場合があり、耳の不自由な方でも安心です。

若松観音は、心を静めるだけでなく、高齢者が「自分のペース」で参拝できる工夫が詰まった場所。気負わず訪れられる“やさしい霊場”として、多くのシニア夫婦におすすめできます。

📌 よくある質問|アクセス・体力配慮について

- Q. 若松観音の最寄り駅はどこですか?

A. JR天童駅です。そこからタクシーで15分程度です。 - Q. 駐車場は無料ですか?

A. はい。無料駐車場が完備されています。 - Q. バスでのアクセスは可能ですか?

A. 一部バス路線はありますが本数が少ないため、事前確認がおすすめです。 - Q. 石段の数や勾配は?

A. 約183段で緩やかな傾斜です。手すりやベンチもあり、安心して登れます。 - Q. 雨の日や冬場の注意点は?

A. 雨天時は滑り止め付きの靴を、冬季は積雪に備えた防寒対策が必要です。

6.若松観音と一緒に楽しみたい天童・山形の立ち寄りスポット

6-1. 天童温泉でのんびり足を伸ばす

参考:https://travel.rakuten.co.jp/onsen/yamagata/OK00157.html

若松観音とセットで訪れたいのが、車で15分ほどの距離にある「天童温泉」。参拝後の疲れを癒すのに最適な立ち寄り先です。

天童温泉は、明治時代から続く歴史ある温泉地で、泉質はナトリウム・カルシウム塩化物泉。筋肉痛や神経痛に効能があり、歩いた後の身体をじんわりとほぐしてくれます。また、町の中心部に位置し、アクセスも良好です。

宿泊はもちろん、日帰り入浴が可能な施設も充実しています。「桜桃の花 湯坊いちらく」では、和モダンな客室と美しい庭園風呂が魅力。「天童ホテル」では広々とした大浴場や源泉かけ流しの露天風呂が楽しめます。食事には山形牛や季節の山菜を取り入れた会席料理もあり、夫婦の会話も自然と弾みます。

心と身体を癒す天童温泉は、若松観音参拝後の最高の“ご褒美”です。静かで落ち着いた空間は、熟年夫婦の旅行にぴったりの温泉地です。

6-2. 将棋の町・天童で歴史と遊びを

天童といえば「将棋の町」。観光としても体験としても楽しめる将棋文化に触れることで、旅に知的な彩りが加わります。

将棋駒の生産量日本一を誇る天童市は、「人間将棋」などでも有名な将棋文化の町。歴史好きの夫婦にとって、武将と将棋のつながりや江戸時代からの産業背景など、学びの多い観光体験となります。

「天童市将棋資料館」では、将棋の起源や江戸時代の普及史、職人による駒の手彫り実演などが見学可能です。道の駅「天童温泉」では、巨大な将棋駒のモニュメントが撮影スポットとして人気。また、駅前や市街地には「歩」「角」「飛」などの駒オブジェが点在し、スタンプラリー感覚で街歩きを楽しめます。将棋グッズ専門店もあり、お土産選びも楽しめます。

若松観音での祈りとあわせて、将棋文化に触れる時間が夫婦の旅に深みを与えてくれます。知的好奇心を刺激する“もう一つの歴史”がここにあります。

天童市行われるイベントや旅館についても記事を書いてますのでぜひご覧下さい。

6-3. 旬の果物や地元グルメを味わう夫婦旅に

天童・山形エリアは、季節ごとの果物やご当地グルメが豊富で、旅の楽しみを“味覚”でも満たしてくれます。

山形県は「果物王国」とも称され、特に天童周辺ではサクランボやラ・フランス、桃、ブドウなどが収穫される果樹園が豊富です。さらに、芋煮や米沢牛、そば、冷やしラーメンなど地域ならではの味も楽しめます。

6月にはさくらんぼ狩り体験が人気で、「王将果樹園」や「高橋フルーツランド」などでは、バリアフリー対応の園内で高齢者でも安心して楽しめる仕組みがあります。グルメでは、地元民に長年愛されている「水車生そば」の鳥中華、「腰掛庵」のわらび餅、さらに「天童高原アイス」の地元食材を使ったジェラートなどもおすすめです。

観光+グルメのセットで楽しむことで、若松観音への旅は“体験”から“記憶”へと昇華します。夫婦で季節を味わう旅は、次の旅行計画への期待も高めてくれます。

📌 よくある質問|立ち寄りスポットについて

- Q. 若松観音の近くに温泉はありますか?

A. はい。車で15分の「天童温泉」は日帰り入浴も可能で人気です。 - Q. 天童温泉のおすすめ宿は?

A.「桜桃の花 湯坊いちらく」「天童ホテル」などが評判です。 - Q. 将棋関連の観光スポットは?

A.「天童市将棋資料館」や道の駅の巨大将棋駒などがあります。 - Q. さくらんぼ狩りの時期は?

A. 例年6月上旬〜7月上旬が旬です。 - Q. 天童グルメでおすすめは?

A. 鳥中華が人気です。上記記事に他にもおすすめのグルメを掲載しております。

参考リンク:

- 天童温泉協同組合公式サイト:https://www.tendo-spa.or.jp/

- 天童市将棋資料館:https://www.city.tendo.yamagata.jp/tourism/midokoro/shogimuseum.html

- 王将果樹園:https://www.ohsyo.co.jp/

- 若松観音公式サイト:https://www.wakamatu-kannon.jp/

- 天童市観光サイト:https://www.city.tendo.yamagata.jp/

- 最上三十三観音公式サイト:https://www.mogami33.com/

- 文化遺産オンライン(観音堂):https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/121004

- 山交バス公式サイト(https://www.yamakobus.co.jp/)