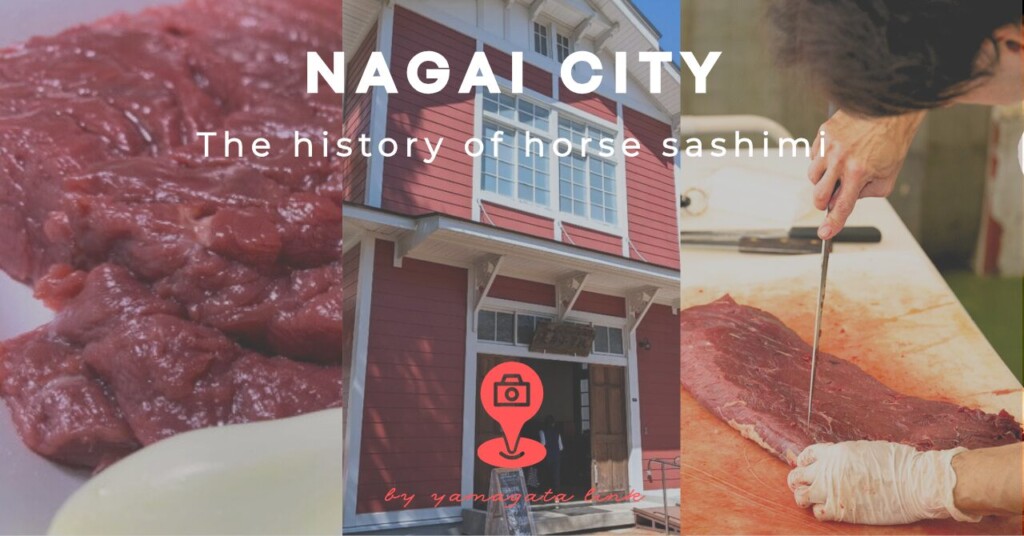

馬肉は長井の伝統食?最上川舟運や軍馬の歴史に育まれた、山形県長井市の馬刺し文化をたどる旅

長井と馬刺しの深い関係を解説!最上川舟運や軍馬文化が育んだ歴史と文化を掘り下げ、長井市ならではの馬刺しの魅力を紹介。食文化の背景を知れば味わいがさらに充実!

1.序章:馬肉食文化はどこから来たのか?

参考:https://kotobank.jp/word/%E9%A6%AC%E6%96%B9-441318

馬肉食と文化は、世界各国で異なる評価を受けており、日本国内でも地域ごとに扱いが大きく異なります。 一部ではタブー視される場所、長井をはじめとする地域では郷土料理として根付いています。

1-1.馬肉を食べる文化はタブー視されることもあるが、地域によっては珍重される

馬肉食と文化の評価はなぜ違うのか?

馬肉食と文化は、国や地域ごとに評価が大きく異なります。日本国内でも、馬肉食文化が根付く地域と今日ない地域が存在します。例えば、関東や関西では馬肉を食べる機会は少なく、タブー視されることもあります。

この違いの背景には、歴史的な食文化の発展過程が関係しています。 馬は昔より軍事や農耕の手段として重宝されてきましたが、その役割が終わった後の扱いは地域ごとに違いました。

具体的には、日本における馬肉食文化の分布を見ると、農耕や軍事と深く関わっている地域で受け入れられている傾向が見られます。例えば、熊本では戦国の食糧不足時代がきっかけで馬肉食が普及しました。

なぜ一部地域では馬肉がタブー視されるのか?

馬肉を食べることが敬遠されるには、宗教的・文化的な関与が関係しています。日本では仏教の影響により、古くから四足動物の肉食が避けられる傾向がありました。

また、近代以降、西洋文化の影響により、牛や豚の肉が一般的な食材として普及したことで、馬肉食はさらに限定的なものとなりました。

1-2.長井市が馬肉文化を持つ理由を、全国の馬肉文化(熊本、長野、青森など)と比較

長井市の馬肉食文化はどのように形成されたのか?

長井市の馬肉食文化は、最上川舟運と軍供給馬地という歴史の時代の背景が大きく関係しています。 江戸には、最上川舟運の拠点として発展した長井市では、物資運搬のための馬が重点でした。

馬が生活の一部であった長井市では、役目を終えた馬を食べる文化が自然と定着しました。

熊本・長野・青森との違い

馬肉文化を持つ他の地域と比較すると、長井市の馬肉食文化には独自の特徴があります。

| 地域 | 馬肉文化の成り立ち | 特色 |

|---|---|---|

| 熊本 | 加藤清正の朝鮮出兵時に食糧不足を補うため馬肉を食べる文化が定着する | 憧れのある霜降り馬刺しが主流 |

| 長野 | 江戸時代からの冷涼な気候を考慮した保存技術が発展し、肉馬文化が定着する | 冷燻や塩漬けなど加工品が豊富 |

| 青森 | 北海道からの馬産地としての流通拠点で、馬肉食文化が発展 | 赤メリットた濃厚な味わいが特徴 |

| 長井 | 最上川舟運と軍馬供給地としての歴史が背景にあり、役目を終えた馬を食べる文化が形成される | 赤身本体の馬刺しが主流、鮮度重視 |

長井市の馬刺しは、熊本や長野のような霜降りや加工品ではなく、「赤身の旨味」を最大限に活かしたシンプルな味わいが特徴です。これは、長井市の食文化が「素材の味を活かす」という考えに乗っているためです。

1-3.なぜ長井市の馬刺しは今も愛されるのか?

現代においても、長井市の馬刺しは地元住民に愛され続けています。 その理由の一つに、長井市内にある老舗の精肉店「新野肉店」の存在があります。 新野肉店では、長井市の伝統的な処理技術を守りながら、最高品質の馬刺しを提供し続けています。

また、長井市の馬刺しは高タンパク・低脂肪でヘルシーな食材としても注目されており、健康志向の考え方とともに再評価されています。

馬肉食と文化は、日本国内でも地域ごとに大きく異なり、長井市では最上川舟運と軍馬文化がその基盤となりました。熊本・長野・青森と比較すると、長井市の馬刺しは赤身意見たシンプルな味わいが特徴であり、地元住民に根強く愛されています。

また、新野肉店のような老舗が伝統を守り続けることで、長井市の馬肉文化は今も発展を続けています。馬肉食の背景を知ることで、より深い味わいを楽しめるのではないでしょうか?

2.長井市と馬の深い関係|なぜ馬肉文化が根付いたのか

参考:https://tokachinabe.com/horse-culture/

馬肉文化が長井市に根付いた背景には、最上川舟運と軍馬供給地としての歴史が深くて充実しています。 物流の要所として栄えた長井市では、資材回収や農耕、軍事目的で馬が重用されてきました。

2-1. 最上川舟運と馬の役割

馬と舟運が長井市の発展を支えた

長井市は、江戸時代から続く最上川運の要所として、物流の拠点として発展しました。その中で、馬は荷物の運搬や人々の移動に適当な役割を担っていました。舟運が盛んだった長井市では、馬の利用が注目だったことが、後の馬肉文化につながる一因となっています。

舟運の発展と馬の必要性

最上川は、江戸時代小さい日本海と内陸を結ぶ重要な水路でした。 特に、米や紅花のような山形特産の交易品を移動する際には、舟運と陸上輸送を確保する必要がありました。

馬の役割

- 陸揚げされた荷物の運搬

- 長井市周辺の港には、大量の物資が舟で勝負できました。 これらを内陸の城下町や農村へ移動するために、馬が活用されていました。 特に、江戸へ向かう荷物の輸送に関して馬は必須の存在でした。

- 人々の移動手段としての利用

- 長井市は最上川の舟運ルート上にあり、多くの商人や旅人が訪れました。馬を利用することで、舟運と陸路を組み合わせた長距離移動が可能になりました。

- 馬の寿命が尽きた後の活用

- や人の移動に貢献した馬は、寿命を終えると廃馬になりました。 一方で馬を無駄にせず、食用として活用する文化が長井市で自然に定着していたのです。

舟運と馬の関係が馬肉文化の基盤に

長井市の発展には最上川舟運が急遽でしたが、その舟運を支えたのは馬でした。 長年にわたって馬と共存してきた地域だからこそ、馬肉文化が定着したと考えられます。

2-2. 軍馬文化と長井の馬市

軍馬の供給地として長い井

長井市は、かつて東北有数の軍馬地として供給されて知られていました。 戦国時代から江戸時代にかけて、多くの馬が育成され、武士や藩主にとって重要な軍事資源となっていました。

戦国時代から続く軍馬生産

特に東北地方は広大な草原が多く、馬の飼育に適した環境が集中していたために、軍馬の生産地として発展しました。 長井市も例外ではなく、優秀な馬を育てる産地として知られるようになったのです。

長井市の馬市の役割

- 戦国時代の軍馬供給

- 長井市では、戦国武将達の戦に出場するための軍馬が取引されておりました。

- 江戸時代の馬市の発展

- 江戸時代に入ると、軍馬の需要は減少しましたが、農耕用や運搬用の馬の取引が注目されました。長井市の馬市は、東北地方の馬の流通を検討する市場となりました。

- 廃馬の活用と食文化の形成

- 長井市の馬市で取引される馬の中には、食用として取引されるものもあり、これが馬肉食文化の発展に向けて考えられたと考えられます。

軍馬と馬市が馬肉文化を支えた

長井市は軍馬の生産地として栄え、馬市の発展により肉馬の供給が安定しました。この歴史的背景が、長井市における馬肉文化の確立に大きく影響を与えています。

長井市の馬肉文化が根付いた理由は、最上川舟運の発展と軍馬供給地としての歴史にあります。 物流や軍事の面で馬が長年重要視されてきたため、地域社会と馬の注目が強まりました。 その結果、寿命を迎えた馬を食用として活用する文化が発展し、現在の馬刺し文化までも繋がったのです。

3.長井市における「馬肉の食文化」の確立

馬肉の食文化は日本各地で発展してきましたが、その背景には地域ごとの歴史や産業、地理的な取り組みが深く関係しています。長井市では、農耕や軍馬としての役割を終えた馬を無駄にせず活用する「廃馬文化」が根付き、それが現在の馬刺文化へと発展しました。 さらに、熊本や長野といった他の馬肉文化を持つ地域と比較すると、長井市の馬肉文化には独自の特徴があることがわかります。本章では、その歴史的背景と独自性について解説します

3-1. 廃馬を食す文化が生まれた背景

馬を食べることは供養の覚悟だった

長井市では、馬が独立家畜ではなく、農業や運搬、試合の場面で人々の生活を支えてきました。 そのため、寿命を迎えた馬を期限販売するのではなく、食べることで供養するという考え方が生まれました。

農耕馬・軍馬の役割と廃馬の処理

江戸時代、長井市では農作業や最上川舟運の陸路輸送で多くの馬が活用されていました。 さらに、戦国時代には軍馬の供給地としても機能しており、長井市の人々にとって大切な馬は欠かせない存在でした。

長井市の馬肉文化に影響を与えた習慣

- 「供養食」としての馬肉

- 長井市では、役目を終えた馬を食べることで、その命を無駄にしないという考えが広まりました。仏教の影響を受けた「報恩」の考え方が、肉食文化を定着させている。

- 最上川舟運に関わる労働者の栄養源

- 江戸時代、最上川舟運の水夫や陸運業者たちは、体力を必要とする限界的な仕事をしていました。 高タンパク・低脂肪で栄養価の高い馬肉は、労働者たちにとって貴重なエネルギー源でした。

- 長井市特有の「赤自然の味わい」

- 長井市の馬肉は、熊本の霜降り系とは違って、赤身の旨味を重視する食文化が発展しました。 これは、長井市の馬肉文化が「実用性」から生まれたため、脂が少ない赤身の肉質が好まれたことに由来します。

「食べることは供養すること」という考え方が長井市の馬文化を支えた

馬をただの食材ではなく、「共に生きた仲間」として扱うことで、長井市の馬の肉食文化は確立されました。 供養の意味を持つ食文化として、現在も長井市の人々に愛されています

3-2. 熊本・長野の馬肉文化との違い

地域ごとに異なる「馬肉文化の発展経緯」

馬肉文化は全国に点在していますが、長井・熊本・長野ではそれぞれ異なる発展を遂げました。熊本は戦国の軍事的配慮、長野は冷涼な気候による保存技術の発展、長井市は最上川舟運や軍馬の供給地としての歴史が背景にあります。

気候・産業・歴史が生まれた地域特有の馬肉文化

馬肉文化が定着するためには、「馬の生産地であること」「馬肉の需要があること」「保存技術の発展」の3つの条件が必要です。この条件が地域ごとに異なる形で満たされた結果、馬肉文化には独自の特徴が生まれました。

長井・熊本・長野の馬肉文化の違い

| 地域 | 発展の背景 | 特色 |

|---|---|---|

| 熊本 | 戦国時代の食糧不足(加藤清正の朝鮮出兵馬時に肉食が奨励された) | 霜降り系の愛情が強い馬刺しが主流 |

| 長野 | 江戸時代からの冷涼な気候を考慮した保存技術(塩漬けや燻製など) | 馬肉を使った加工食品が多い |

| 長井 | 最上川舟運と軍馬供給地の歴史(廃馬文化と労働者の栄養源としての発展) | 赤身本体の馬刺しで、脂肪分が少なく濃厚な旨味 |

長井市の馬肉文化は「働く馬」とともに発展した

熊本や長野とは異なり、長井市の馬肉文化は「労働に働いた馬を最後まで活用する」という考え方に基づいています。そのため、赤身の旨味を相談したシンプルな味付けが特徴であり、現代においてもその伝統が守る

長井市の馬肉文化が確立した背景には、「廃馬を供養する思想」と「最上川舟運の労働者の栄養源」という2つの課題がありました。他の馬肉文化と比較すると、熊本は戦国時代の軍事食、長野は保存技術の発展が主な責務ですが、長井市は「働く馬を最後まで大切にする文化」が根底にあります。これが、現在も愛される長井市の馬肉文化の原点なのです。

4.新野肉店が守る「長井市の馬刺し文化」

参考:https://ameblo.jp/mitonpa/entry-12397148753.html

長井市の馬刺し文化は、単純な食文化ではなく、地域の歴史と深くこだわった伝統です。その伝統を守り続けているが、老舗の「新野肉店」です。 馬肉の処理技術から味のこだわりまで、徹底した品質管理によって長井市の馬刺しを次世代に受け継いでいます。

4-1. 馬刺しの処理技術と新野肉店のこだわり

馬刺しの品質は「処理技術」によって決まる

馬刺しの美味しさを決めるのは、肉の処理技術です。

新野肉店では、妥協の技術と徹底した温度管理によって、最高品質の馬刺しを提供しています。処理の仕方一つで肉の鮮度や旨味が大きく変わるため、この工程が極めて重要です。

馬刺しは「鮮度」と「熟成」のバランスが鍵

馬肉は牛肉や豚肉とは異なり、鮮度が命と共存しますが、ただ新鮮なだけではなく、適切な熟成が必要です。新野肉店では、

「適度な熟成」と「低温管理」を採り、赤身の旨味を最大限に引き出しています。

新野肉店のこだわり

- 「熟成」で旨味を低温で引き出す

- 馬肉は、屠畜後すぐに食べると筋肉が硬くなり、風味が最大限に発揮されません。 そのため、新野肉店では低温で一定期間熟成させ、酵素の働きによって肉質を柔らかくし、旨味を濃縮させます。

- 部位ごとに異なる処理方法を採用

- 馬肉は部位によって最適な処理が違います。新野肉店では、赤身の旨味を活かすために、

筋繊維の方向性を見ながらカットし、口当たりの良さを追求しています。

- 馬肉は部位によって最適な処理が違います。新野肉店では、赤身の旨味を活かすために、

- 衛生管理を徹底し、鮮度を維持

- 馬肉は生食するため、徹底した衛生管理が求められます。新野肉店では、

専用の処理設備と独自の洗浄工程を取り入れ、安全かつ高品質な馬刺しを提供しています。

- 馬肉は生食するため、徹底した衛生管理が求められます。新野肉店では、

伝統技術と最新の管理体制で最高品質の馬刺しを提供

新野肉店では、職人の経験と科学的な熟成技術を融合させることで、長井の馬刺し文化を支えています。その確かな技術によって、全国の馬刺しファンからも高く評価されているのです。

4-2. 新野肉店の「赤身の旨味」がされる支持理由

長井市の馬刺しは「赤旨味」で選ばれる

全国には様々な馬刺し文化がありますが、長井市の馬刺しの特徴は「赤身の濃厚な旨味」です。

新野肉店は、この赤身の魅力を最大限に引き出す技術を持っているため、多くの食通にサポートされています。

熊本の霜降り馬刺しとは異なる「赤身本体の味わい」

馬刺しと言えば熊本の霜降り肉を好む人も多いですが、長井市の馬刺しは違う魅力を持っています。 熊本では憧れのある霜降り肉が主流ですが、長井市の馬刺しは赤身濃厚な旨味が特徴です。

新野肉店の馬刺しがされるサポートポイント

- 赤ワイン「旨味成分」が濃縮されている

- 新野肉店の馬刺しは、赤身特有の「イノシン酸(風味成分)」が豊富に含まれています。低温熟成により、この旨味が最大限に引き出され、濃厚な味わいが楽しめます。

- しっかりとした歯ごたえと柔らかさのバランス

- 霜降り馬刺しはとろけるような食感が特徴ですが、長井市の馬刺しは適度な歯ごたえがあり、噛むほどに旨味が広がります。この食感が、本来の肉の味を楽しみたい人々に人気です。

- ヘルシーで栄養価が高い

- 馬肉は高タンパク・低脂肪のヘルシーな食材としても注目されています。 特に、新野肉店の馬刺しは脂肪分が少なく、鉄分やグリコーゲンを豊富に含んでいる為、健康志向の人にも選ばれています。

「赤身の旨味」を求める人に選ばれる新野肉店

新野肉店の馬刺しは、霜降り系の馬刺しとは異なり、濃厚な赤身の旨味を楽しめる逸品です。肉本来の美味しさを大切にしたこの味わいは、長井市の馬刺し文化を象徴するものとなります。

新野肉店は、長井市の馬刺し文化を支える老舗として、劣化の処理技術と徹底した品質管理を行っています。 熟成や部位の最適な処理により、馬肉の旨みを最大限に引き出す工夫が実施されています。

長井市の伝統を受け継いで、地域の食文化を未来へ繋ぐ新野肉店の馬刺し。 次に長井市を訪れた際は、ぜひこの赤身の旨味を堪能してみてはいかがでしょうか。

5.まとめ:長井市の馬刺文化を未来へ

参考:https://www.nagai-cci.or.jp/wp/wp-content/themes/cci/approval/nagai_kentei_all.pdf

長井市の馬刺し文化は、地域の歴史と暮らしの中で自然と形成された「生活文化」である

長井市の馬刺し文化は、単なる名物料理ではなく、舟運・軍馬・廃馬・供養という一連の地域の営みと密接に結びついた食文化です。これは偶然ではなく、長井市という土地と人々の暮らしが必然的に生んだ文化であり、今後も守り継がれていくべきものです。

歴史・物流・供養の思想が文化を支えてきたから

長井市では、最上川舟運や軍馬の育成といった地域産業の中で、馬は欠かせない存在でした。役目を終えた馬を無駄にせず、「食べることで供養する」という精神が、地域に馬肉文化を根付かせました。この文化は、赤身の旨味を活かす処理技術を支える職人たちの努力と、新野肉店のような店舗の存在によって現代まで続いています。

長井市の馬刺しは“地域が育てた文化遺産”である

長井市の馬刺し文化は、過酷な労働と共にあった馬を敬い、食べることで命をつなぐ「循環の精神」に支えられたものです。それは食材の話ではなく、人と馬との関係性が生んだ地域文化の結晶だと言えるでしょう。歴史的背景と地元の職人技に支えられたこの文化を、今後も正しく理解し、尊重しながら未来へと伝えていくことが、私たちに求められている姿勢ではないでしょうか。