昭和8年築、国登録有形文化財の旧長井小学校第一校舎。 赤い外壁や舟底天井の長い廊下が特徴的な木造校舎で歴史と職人技が息づく貴重な建築遺産。時代を超えたデザインの魅力を体感しませんか?

1. はじめに|長井小学校第一校舎が持つ建築的価値とは?

参考:https://fullpokko.com/cafe/manys-cafe/

長井小学校第一校舎は、昭和8年(1933年)に建設された木造2階建ての校舎で、国の登録有形文化財に指定されています。特徴的な赤い外壁や舟底天井の長い廊下、大階段など、昭和初期の木造建築の美しさを今に伝える貴重な建築物です。さらに、この歴史的建造物は現在 「MANY’S CAFE」 として一部開放されており、カフェを楽しみながら建築の魅力を体感できます。レトロな空間の中でコーヒーを味わいながら、昭和の学校建築のデザインをじっくりと観察できるのも、この校舎ならではの魅力です。

参考:https://fullpokko.com/cafe/manys-cafe/

1-1. なぜ木造校舎が魅力なのか

参考:https://ytj.jp/yorimichi/selection/5153/

木造校舎は、孤立教育施設ではなく、日本の建築文化を体現する貴重な遺産です。 特に長井小学校第一校舎は、時代を超えて継がれる匠の技や木材の温かみを感じられる希少な建築物として高く評価されています。

木造建築は、地域ごとに異なる技法や素材が用いられ、職人の技術が心に宿る点が特徴です。 日本の木造校舎は、気候や風土に適応する設計が実施され、自然換気や考慮を検討した構造になっています。 これにより、現代のコンクリート建築には「心地よさ」や「経年美」を持つ建築としての価値が見直されています。

例えば、長井小学校第一仕事校舎では、廊下や無垢材の床に使用される材が長年の使用により独特の光沢を放ちます。 また、手すりや柱には手ならではの繊細な仕上げが施され、工業製品には無い温もりを感じられます。

木造校舎は、素材の続く質感や経年変化によって歴史を感じさせる建築物です。 長井小学校第一校舎のような建物は、建築文化の継承という観点から見て、今後の保存活動が重要になります。

1-2. 建築レトロとしての重要性

参考:https://nagai.mypl.net/shop/00000357789/news?d=1818014

レトロ建築は、ほんの懐かしいだけでなく、建築史や地域文化を伝える重要な役割を持っています。

昭和以前に建てられた木造住宅は、現代の建築基準では再現が正しく、当時の技術やデザインを直接見れることが数少ない。

例えば、長井小学校第一校舎には、伝統的な「校舎型の長屋構造」が採用されています。これは、長い廊下が建物を貫き、教室が規則的に配置される設計で、効率的な換気や思慮を重ねた構造になっています。

レトロ建築は、その時代や文化技術を考える「生きた資料」としての価値があります。

2. 長井第一校舎の歴史|明治から昭和へ受け継がれた木造建築

2-1. 創建の背景と時代の流れ

参考:http://story.jibasan.com/log/?l=349763

長井小学校第一校舎の誕生は、近代日本における教育制度の発展と密接に関係しています。 この校舎は、明治期の学制改革を背景に建設され、昭和に至るまで教育の場として機能しました。 木造建築としての特徴を備えつつも、西洋建築の要素を取り入れた設計は、当時の建築トレンドを反映したものです。

日本の近代教育は、1872年(明治5年)に発布された「学制」によって本格化しました。 この制度は全国に学校を設置することを目的としており、各地で新たな校舎の建設が進められました。 特に山形県では、地域ごとの特色を生かした木造校舎が多数建設され、長井小学校第一校舎もその一例として挙げられます。

長井小学校第一校舎の設計には、和風の木造技術と洋風建築の意匠が融合しています。例えば、柱や梁には伝統的な「貫構法(ぬきほう)」が用いられています。一方、窓や扉のデザインには、当時の西洋建築の影響を受けた「上げ下げ窓」や「アーチ型の装飾」が施されており、明治時代のモダンな雰囲気を醸し出しています。

長井小学校第一校舎は、明治から昭和にかけての教育建築の変遷を象徴する存在です。

2-2. 教育施設としての役割と変遷

参考:https://kankou-nagai.jp/log/?l=325614

長井小学校第一校舎は、創建以来、地域の子どもたちに学びの場を提供し続けました。しかし、時代とともに教育環境が変化し、校舎の役割も大きく変わっていきました。現在では、その歴史的価値が見直され、保存活動が進められています。

昭和期に入って、教育環境の近代化が長く、鉄筋コンクリート造の校舎が主流になりました。 目標の高度経済成長期には、耐震性や防火性の見通しから、全国的に木造校舎の取り壊しが進められました。

例えば、1960年代には、全国的に木造校舎の建て替えが行われましたが、長井小学校第一校舎はそのまま利用され続けました。また、1990年代には教育施設としての役割を終えたが、歴史的価値を大切にし、文化財としての保存が検討されました。その結果、現在では地域の歴史を伝える場として活用され、見学者に向けた展示やガイドツアーも行われています。

長井小学校第一校舎は、時代の変化とともにその役割を変えながらも、地域の教育と文化を支えてきました。現在は、構想学校建築ではなく、地域の歴史を伝える貴重な遺産として再評価されており、今後の保存活動にも注目が集まっています。

3. 建築デザインの妙|心に宿る職人技と構造美

3-1. 木造校舎ならではの意匠

参考:https://jichitai.works/article/details/487

木造校舎は、職人の技が随所に生かされた独自の意匠を持ち、温かみのある空間を一時します。 特に長井小学校第一校舎は、屋根の造作や素材選びに工夫が凝らされ、機能美と装飾性を守った建築となっています。

木造建築では、木材を使用する特性を活かした設計が求められます。耐久性を確保しながらも、経年変化を美しく見せるための工夫が実施されています。また、日本の気候に適した設計が採用され、自然の通風や思惑を最大限に生きかす構造になっています。

長井小学校第一校舎の設計匠には、以下の特徴があります。

「貫(ぬき)構造」:柱を通る横木を気にすることで、耐震性を確保する技法。これにより、地震の際にも揺れに強い構造を実現しています。

「フィールド間(らんま)の装飾」:教室と廊下の間に設けられたフィールド間は、通風を確保するための透かし彫りが実施され、機能性と美観を両立させています。

「校舎全体のシンメトリー構造」:左右対称に配置された窓や玄関は、視覚的に安定感を保ち、整然とした印象を与えます。

長井小学校第一校舎の木造建築には、職人の手仕事による繊細な匠の技が多く取り入れられています。

3-2. 教室・廊下・屋根の特徴とデザイン美

参考:https://fullpokko.com/cafe/manys-cafe/

長井小学校第一校舎の内部空間は、学習環境を考慮しながら、機能性と美しさが調和したデザインになっています。特に教室、廊下、屋根の構造は、日本の木造建築の伝統を色濃く反映しています。

教育施設としての木造建築は、考えや通風を確保しながら、耐久性にも考慮した設計が求められます。

教室:大きな窓を採用し、自然光を最大限に取り入れた設計。黒板の位置も光の反射を考慮し、児童が配慮しようと工夫されています。

廊下:広めの廊下は、木の温もりを感じる無垢材の床板が敷かれ、長年使用することにより独特の風合いを生んでいます。

屋根:伝統的な「切妻屋根(きりづまやね)」を採用し、雨水効率よく排水できる構造。軒の出を大きくすることで、夏場の日射を遮り、冬は屋内に光を取り入れる設計になっています。

長井小学校第一校舎の建築デザインは、教育環境を最適化するための機能美が詰まっています。シンプルながらも細部にこだわったデザインは、現代の校舎建築にはない魅力を持っています。

3-3. 和洋折衷の建築スタイルの影響

参考:https://fullpokko.com/cafe/manys-cafe/

この校舎は、日本の伝統的な木造技術と西洋の建築要素を取り入れた和洋折衷のデザインが特徴です。玄関ポーチのデザインや窓枠の様式には、西洋建築の影響が見られ、当時の建築トレンドを知るうえでも貴重な事例となっています。

また、「MANY’S CAFE」 では、実際に建築の中に足を踏み入れながら、当時の空間を体感できます。コーヒーを飲みながら、レトロな木造建築の魅力を堪能できる点も、この校舎の特筆すべきポイントです。

4. 長井第一校舎の保存と活用|歴史遺産としての挑戦

4-1. 保存運動の軌跡と課題

長井小学校第一校舎は、歴史的価値の高い木造建築として保存運動が展開できました。しかし、維持管理のコストや耐震性の問題など、解決すべき課題も多く、保存活動は現在も続いています。

木造校舎の保存には、老朽化の進行や耐震基準の適合、資金確保といった多くの課題が行われます。 特に長井小学校第一校舎は、築年数が長く、維持には専門的な修繕技術が必要です。 さらに、保存には地域住民や行政の協力が確保され、持続的な支援が求められます。

保存運動の開始:地元の有志団体や建築研究者が中心となり、文化財指定の検討が行われました。

問題の発生:補修にかかる費用の確保が困難であり、また現代の建築基準と適合しない部分の改修が求められました。

行政の対応:山形県や長井市が支援を行い、文化財としての保護を進めるための予算措置が行われました。

長井小学校第一校舎の保存運動は、地域の歴史を守る取り組みとして重要な意味を持ちます。 今後も持続的な支援と正しい修繕を行いながら、文化遺産としての価値を高めていくことが求められます。

4-2. 活用事例(資料館、展示施設としての活用など)

参考:https://yamagatakanko.com/attractions/detail_1868.html

長井小学校第一校舎は、単純に「保存」されるだけでなく、地域文化資源として活用しています。資料館や展示施設として整備されることで、建築の魅力を伝え、歴史を学ぶ場として機能しています。

歴史的な建築物は、適切に活用することで維持管理の負担を軽減し、地域活性化にも貢献できます。 長井小学校第一校舎では、教育施設としての役割を終えた後、観光や文化振興の拠点として活用する方向性が模索されてきました。

資料館としての活用:校舎内に長井市の教育史や地域の文化を展示するスペースが設けられ、歴史を学ぶ場となっています。

イベントの開催:地域の歴史を学ぶワークショップや、木造建築の魅力を伝えるガイドツアーが実施されるようになりました。

観光資源としての活用:映画では、レトロ建築を巡るツアーの前提として、長井小学校第一校舎が紹介される機会も増えています。

長井小学校第一校舎は、歴史的な建築物を「生かす」形で保存されています。観光や教育の場としての活用が進むことで、地域の文化資源としての価値がさらに高まるでしょう。

4-3. 他の木造校舎との比較

長井小学校第一校舎は、全国の木造校舎と比較しても保存状態が良好であり、建築的な特徴を色濃く残しています。他の木造校舎と比較することで、その独自性がより明確になります。

日本各地には歴史的な木造校舎が点在していますが、すべてが同じ保存状態ではありません。例えば、長野県の「旧開智学校」や京都府の「旧花背小学校」と比較すると、長井小学校第一校舎は、実際の教育施設としての使用期間が長く、地域との気づきが強い点が特徴です。

旧開智学校(長野県):1876年に建築された、擬洋風建築の代表例。現在は教育博物館として活用されている。

旧花背小学校(京都府):昭和初期の木造校舎で、現在は宿泊施設として再利用。

長井小学校第一校舎:明治期の建築技術を色鮮やかに残しつつ、地元の教育文化を伝える役割を担っている。

全国に現存する木造校舎の中でも、長井小学校第一校舎は、地域の教育文化を直接体験できる数少ない事例です。そのため、単純な観光資源ではなく、学びの場としての価値が再評価されています。

5. 木造建築の未来|長井小学校第一校舎から学ぶ保存の意義

5-1. 木造校舎が問題(老朽化・耐震など)

木造校舎の保存には、老朽化や耐震性の問題が大きな課題となります。 特に築100年を超える建築物では、修繕や耐震補強にかかるコストが増大し、維持が困難になるケースが多く見られます。

木造建築は、適切なメンテナンスを行うために一旦の使用が可能ですが、湿気や害虫による劣化、耐震基準の変更に伴う改修の必要性など、継続的な管理が求められます。

老朽化の進行:柱や梁の木材が湿気による腐食やシロアリの被害を受けることがあり、補修には専門技術が必要です。

耐震基準の変化:現代の耐震基準を満たすには、鉄骨補強や基礎改修が必要ですが、元の意匠を崩さない施工が求められます。

費用の増加:定期的な修繕費がかかるため、自治体や維持団体の資金調達が課題となっています。

木造校舎の保存には、老朽化対策と耐震補強の両立が必要です。これを解決するためには、専門的な修繕技術の継承や行政・民間が連携した資金確保の仕組みづくりが求められます。

5-2. 日本全国で進む木造建築の保存活動

全国各地で木造建築の保存活動が進められており、文化財としての保護や、地域活性化の観点からの活用が注目されています。成功例を参考にすることで、長井小学校第一校舎の保存にも新たな可能性が見えてきます。

日本の木造建築は、単なる「古い建物」ではなく、伝統技術や地域文化を伝える貴重な遺産です。そのため、自治体や住民が協力し、文化財指定や観光資源化保存活動を進めていく事例が増えています。

長野県・旧開智学校:明治時代の木造校舎を教育博物館として活用し、観光資源としての価値を高めています。

京都府・旧花背小学校:宿泊施設として再利用し、建物の維持と地域活性化を両立。

福井県・旧武生商業高校校舎:木造校舎の保存と活用のためにクラウドファンディングを実施し、資金を確保。

日本各地で進む木造建築の保存活動を参考にすることで、長井小学校第一校舎の持続的な活用方法を見出すことができます。行政支援や観光資源化の可能性を見据えながら、地域の財産として次世代に残すことが重要です。

5-3. 建築レトロを残すために私たちができること

参考:https://mysuki.jp/engish-common-8892

木造建築を未来に残すためには、行政や専門家だけでなく、市民の孤独が維持活動に関心を持ち、支援することが必要です。

歴史的な建築物の保存は、自治体の予算だけで維持することが法律で定められており、地域住民観光の協力が求められています。 見学者が増えれば、維持管理のための収益が確保でき、保存活動の継続が可能になります。

見学やイベントへの参加:木造校舎の見学ツアーに参加し、建築の魅力を学びます。

寄付やクラウドファンディングの活用:維持団体が実施する資金調達プロジェクトに支援を行います。

SNSでの情報発信:「#木造校舎」「#文化財保存」などのタグを使い、魅力を広めています。

木造校舎の保存は、行政や専門家だけの問題ではなく、市民の関心と支援が鍵を握ります。とりあえずできることを実践することで、長井小学校第一校舎のような貴重な建築物を未来に残すことができるのです。

6. アクセスと周辺情報

6-1. 交通手段とアクセス方法

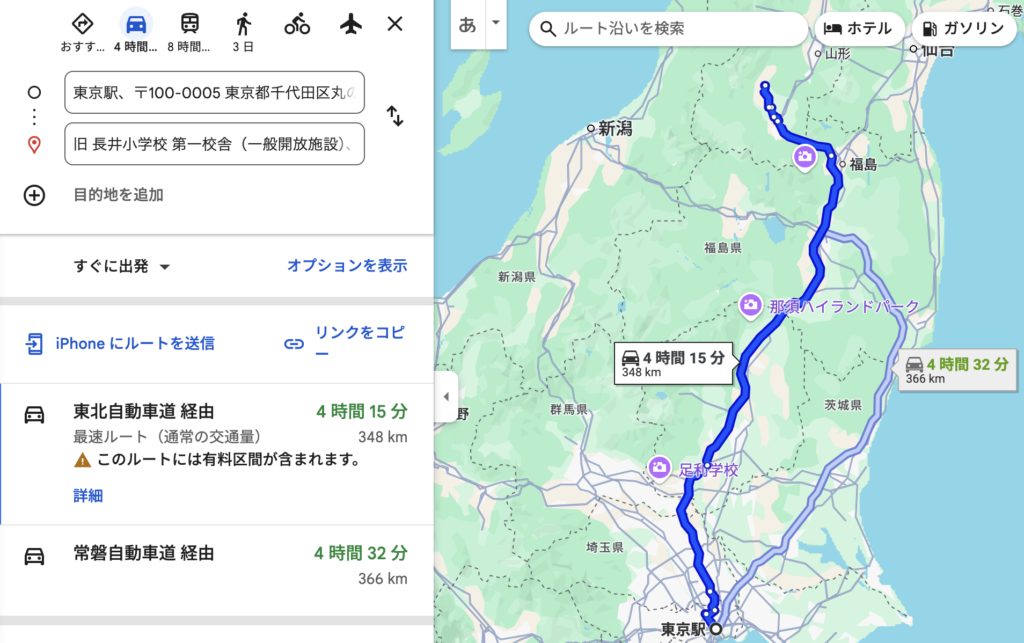

旧長井小学校第一校舎を訪れる際は、車での移動が最も便利です。公共交通機関も利用可能ですが、視認性の観点から車での訪問をおすすめします。

専用駐車場はありませんが、近隣に利用可能な駐車場が複数存在し、車でのアクセスが容易です。一方、公共交通機関を利用する場合、駅から徒歩での移動が必要となり、時間や手間がかかる可能性があります。

車のアクセス

仙台駅からのアクセス:仙台駅から長井市までは、有料道路を利用して約1時間50分の距離です 。

東京駅からのアクセス:東京駅から長井市までは、東北自動車道を利用して約4時間30分の距離です。

※旧長井小学校第一校舎の専用駐車場はありませんが、近隣には以下の駐車場があります。

公共交通機関でのアクセス

仙台駅からのアクセス:仙台駅から山形新幹線で赤湯駅まで約1時間、その後フラワー長井線に乗り換え、長井駅まで約35分です。 長井駅から旧長井小学校第一校舎までは徒歩約15分です。

東京駅からのアクセス:東京駅から山形新幹線で赤湯駅まで約2時間30分、その後フラワー長井線に乗り換え、長井駅まで約35分です。 長井駅から旧長井小学校第一校舎までは徒歩約15分です。

6-2. 近隣の観光スポット

旧長井小学校第一校舎の周辺には、多彩な観光スポットが点在しており、訪問者は歴史や自然を満喫できます。

長井市は、豊かな自然環境と歴史的な建造物が融合した地域であり、訪問者に多様な体験を提供します。

あやめ公園:3.3ヘクタールの敷地に500種、100万本のアヤメが咲き誇る日本有数の公園です。

参考:https://yamagatakanko.com/attractions/detail_4106.html

伊佐沢の久保桜:樹齢1200年とされるエド天然ヒガンザクラで、国の記念物に指定されています。

参考:https://yamagatakanko.com/attractions/detail_389.html

小桜館(旧西置賜郡役所):明治11年に建てられた擬洋風建築で、長井市指定有形文化財として保存されています。

参考:https://www.bunkyounomori.com/kozakurakan/

7. まとめ|長井小学校第一校舎の魅力を再発見する

参考:https://kyunagaisho.jp/about/

長井小学校第一校舎は、昭和初期の木造建築の美しさや職人技を今に伝える貴重な文化財です。現在も 「MANY’S CAFE」 として開放されており、建築好きならぜひ一度訪れたいスポットとなっています。レトロ建築の魅力を体感しながら、ゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか?

建築好きが楽しめるポイントをいくつか紹介します。

玄関ポーチの装飾:西洋建築の影響を受けたアーチ型のデザインが見られ、当時のモダンな意匠を反映。

木組みの技法:「貫(ぬき)構造」を採用し、釘をほとんど使わずに強度を確保。

廊下の床材:無垢材を使い、長年の使用で独特の光沢が生まれている。

窓枠と考える:「上げ下げ窓」を採用し、当時の自然換気の工夫を学べる。現代のエコ建築にも大きく要素が詰まっている。

長井小学校第一校舎は、木造建築の美しさや技術の粋を感じられるスポットです。建築デザインの視点でじっくり観察すると、当時の職人たちの技術や工夫をより深く理解できます。歴史をただ見るのではなく、設計の妙を味わいながら楽しむことで、この建築の真の価値を再発見できるでしょう。

関連公的機関のデータURL

- 長井市公式観光サイト

長井市立長井小学校第一校舎 – 長井市観光協会 - 山形県文化財情報ページ

長井市立長井小学校第一校舎 – 山形県文化財 - 長井市の基本計画

長井市基本計画 – 長井市