山形と松尾芭句の俳句名所を巡る奥の細道の旅。 静寂に包まれた山寺や最上川で、芭蕉の視点を味わいながら一句を詠む、心豊かな旅を楽しみませんか?

1. はじめに──「奥の細道」の世界に浸る贅沢な旅へ

参考:https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g02067/

俳句を詠む人にとって、「旅」はインスピレーションの源

俳句を詠む人にとって、旅は短い移動ではなく、心の琴線に触れる体験の連続です。 なぜなら、五感で感じた風景や音、香りが、一瞬のひらめきをもたらし、言葉に結ぶ実からです。 たとえば、松尾芭蕉が「奥の細道」 旅の途中で詠んだ「閑さや岩にしみ入る蝉の声」は、山寺の静寂と蝉の声が織りなす情景を余すところなく表現句したとして知られています。 このように、旅と俳句はまた切れない関係にあります。

松尾芭蕉が歩いた「奥の細道」の中でも、山形には特に参拝が点在しています

参考:https://www.yamagata-art-museum.or.jp/

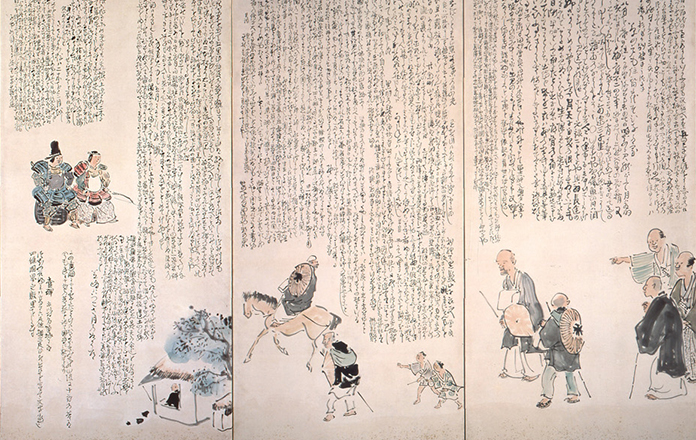

「奥の細道」は、松尾芭蕉が門人の曽良(そら)とともに歩いた約2,400kmの旅路を記録した紀行文です。その中でも山形は、数々の名句が生まれた重要な土地と特に有名なのが、山寺(立石寺)で詠まれた「閑さや岩にしみ入る蝉の声」、最上川を前にした「五月雨をあつめて早し最上川」などです。たとえば、最上川の句は、長雨で水かさが増し、勢い良く流れる川の様子を描いていますが、その裏には、人生の無常観が込められているとも解釈されています。

今回は、ただ観光するのではなく、芭蕉の視点で風景を味わい、自分自身の一句を詠む贅沢な時間を過ごす旅

この旅の目的は、禁止観光名所を巡ることではありません。芭蕉が歩いた道を歩き、彼の視点で風景を味わうことで、俳句の奥深さをより実感できる旅となるのです。さらに、山形には句碑が多く残されており、それぞれの句に込められた背景を知ることで、俳句と旅の関係性をより深く理解することができます。

この旅では、芭蕉が歩いた道を実際に訪れ、自分自身の句を詠むことを目的としています。 風景を眺めるだけではなく、その場の空気を感じ、五感を研ぎ澄ませることで、俳句の持ち「一瞬を切り取る力」を実感していただけます。 ぜひ、芭蕉の足跡をたどりながら、あなただけの一句を詠んでみてください。

2.「奥の細道」×山形の俳句名所を巡る旅ルート

参考:https://topics.tbs.co.jp/article/detail/?id=10154

「奥の細道」旅句路の中でも、山形は俳句文化が色濃く残っている地です。 松尾芭蕉が実際に歩いた道を巡りながら、彼が感じた風景や心情を追体験できる貴重なスポットが点在しています。 、歴史を感じながら自分自身の一句を詠むことを目的とします。旅のスタートは、芭蕉が「閑さや岩にしみ入る蝉の声」を詠んだ山寺(立石寺)。

旅のスタート:立石寺(山寺)──「閑さや岩にしみ入る蝉の声」

山寺(立石寺)は、芭蕉が「閑さや岩にしみ入る蝉の声」を詠んだ場所として広く知られています。静寂に包まれたこの地で、芭蕉が感じた心の動きを追体験することができます。

立石寺は、天台宗の名刹であり、千段を超える石段の先に広がる絶景と厳かな雰囲気が特徴です。 四季折々の風景が楽しめるだけでなく、蝉の声が響く夏には、芭蕉の俳句の世界観をより深く感じられます。

山門をくぐり、苔むした石段を一歩ずつ登って、周囲の争い会話から言われた静寂の世界に引き込まれます。 頂上の五大堂からは、山形の美しい景色を一望でき、まるで時が止まったかのような感覚を楽しめます。

山寺は、俳句を詠む旅人にとってな場所です。芭蕉が残った名句を考えながら、自分自身の感性で新たな一句を紡いでみては特別いかがでしょうか。

句碑が歴史を語る:最上川と芭蕉の名句「五月雨を集めて早し最上川」

参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%B8%8A%E5%B7%9D

最上川は、芭蕉が旅の途中で「五月の雨を集めて早し最上川」を詠んだ場所です。この句が生まれた背景を知ることで、最上川のかなりの流れがより深く感じられるでしょう。

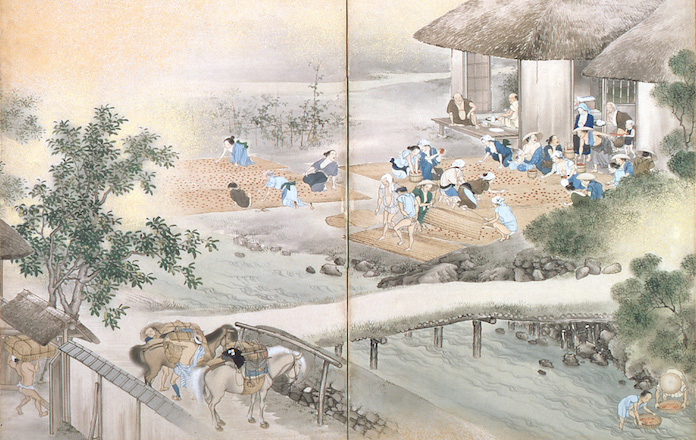

最上川は、古いから物流の要衝として栄え、多くの旅人がこの川を渡りました。

実際に最上川を訪れると、芭蕉の句が詠まれた理由がよくわかります。 特に梅雨の時期や台風の後は、川幅が広がり、水量が増え、流れる様子が見られます。

最上川は、無意識の勝地ではなく、歴史と文化が交差する場所です。芭蕉の視点でこの川を眺め、新たな句を詠むことで、旅の記憶がより一層前向きに考えよう。

静寂の中で詠む一句:尾花沢と「涼しさを我が宿にしてねまるなり」

尾花沢は、芭蕉が約10日間滞在した地であり、「涼しさを我が宿にしてねまるなり」を詠んだ場所です。江戸時代の雰囲気が残るこの町は、静かに俳句を詠むのに最適です。

尾花沢は、盆地特有の気候により夏でも涼しく、俳句に詠まれたような爽やかな空気が漂います。

現在でも、尾花沢には芭蕉の足跡が色濃く残る「芭蕉庵」や「鈴木清風宅」などがあり、当時の文化を感じることができます。

尾花沢の落ち着いた空気の中で、芭蕉が感じた涼しさを体験しながら、自分自身の感性で一つを詠むことができ、この旅の逸品の一つとなります。

旅の終着点:最上徳内記念館──旅を支えた俳諧文化の深掘り

最上徳内記念館は、山形の俳諧文化を深く理解するために最適な場所です。芭蕉が旅の中で感動した文化の背景を学ぶことで、俳句の世界がさらに広がるでしょう。

江戸時代、俳句は人々の娯楽であり、知識人の交流の場でもありました。最上徳内記念館では、その歴史的な背景や、芭蕉がどのような人々と出会いながら俳句を詠んだのかを知ることができます。

記念館には、当時の俳句文化を物語る資料や、芭蕉が交流した俳人たちの作品が展示されています。

旅の最後にここを訪れることで、芭蕉の俳句の奥深さを感じることができるだろう。

3. 俳句を詠むための旅の楽しみ方

参考:https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b07224/

俳句を詠む旅は、風景を眺めるだけでなく、そこに流れる時間や空気を感じることが重要です。 松尾芭蕉のように、旅先で得た感動を言葉に落とすことで、その土地の魅力がより深く感じられます。

俳句が生まれやすい「時間」と「場所」

俳句を詠むのに最適な時間帯と場所を選ぶことで、自然と心が研ぎ澄まされ、より印象的な句を詠むことができます。

朝夕の時間帯や静寂な場所では、余計な雑さが無くなり、五感が研ぎ澄まされます。その結果、風の匂いや鳥のさえずり、遠くの鐘の音など、普段はなかなか浅い変化を捉えやすくなります。

例えば、山寺(立石寺)では、早朝に来ることで、観光客が少ない静寂の中で瞑想するように句を詠むことができます。また、最上川沿いでは、夕暮れの水面が黄金色に輝く時間帯が美しく、芭蕉が詠んだ「五月雨を集めて早し最上川」の情景に思いを馳せることができます。

旅の中で俳句を詠む際には、最適な時間帯と静かな場所を意識することで、より控え目な一句を一応考えてみます。

「芭蕉なら何を詠むか?」と考えながら歩く

参考:https://www.yamagata-art-museum.or.jp/

旅先の風景をじっくり眺めるのではなく、「芭蕉ならどう詠むか?」という視点を持つことで、俳句へのアプローチが変わります。

芭蕉の俳句は、短編風景描写ではなく、その場の空気感や心情を繊細に表現していることが特徴です。

例えば、尾花沢では「涼しさを我が宿にしてねまるなり」という句を詠んでいます。ここでの「しさ」はただ気候の涼しさだけでなく、旅の疲れを癒している心の落ち着きも表と考えられます。また、山寺の石段を登りながら「閑さや岩にしみ入る蝉の声」を気にして、蝉の声と静寂の対比がよりそう感じられるでしょう。

旅をしながら「芭蕉ならどう詠むか?」と考えると、風景の見え方が変わり、より思い出のある俳句を話せるようになります。

旅の記録を俳句で楽しみ

旅の思い出を俳句で残すことで、写真や日記とは違った形で記憶に刻むことができます。

俳句は「一瞬の情景を切り取る表現」です。そのため、旅の中で感じた感動を五七五のリズムに乗せることで、後から進んだ際に、その時のその情景や気持ちが鮮やかに蘇ります。

例えば、旅の最後の日に最上川沿いで夕陽を見ながら、「落日や川面に映る旅の色」と詠めば、その瞬間の風景と感情が詩的に残ります。 さらに、俳句ノートを作成し、旅に句を考えることで、自分だけの句集が完成します。

俳句で旅の記録を残すことは、短い思い出作りではなく、自分自身の感性を研ぎ澄ます行為でもあります。旅の最後に、自分だけの一部分を詠んでみるのも良いでしょう。

朝夕の静寂な時間に風景を眺め、芭蕉の視点で考えながら歩きながら、旅の中に詠むべき瞬間が見えてるそして、旅の終わりに一句を詠むことで、写真や日記とは違った形で記憶を残せます。 俳句、旅の感動をより豊かに味わい、自分だけの「奥の細道」を一度で見てはいかがでしょうか。

4. まとめ──芭蕉足跡をたどる、静けさに浸る旅へ

参考:https://travelist.jp/column/cat_01/one-person-traveling-man-sa08.html

芭蕉の歩いた「奥の細道」は、観念的な観光地巡りではなく、が感じた空気や風景を追体験できる特別な旅です。 句碑を気にするだけで、自ら俳句を詠むことで、芭蕉の旅の真髄に触れることができます。 この旅は、静寂の中で自分自身と向き合い、新たな感性を育む貴重な時間となります。

観光として楽しむのではなく、芭蕉が感じた空気を味わうことで、心に残る旅になります

「奥の細道」を巡る旅は、観光ではなく、芭蕉が感じた空気を体験することで、より深く心に刻まれる楽しい旅となります。

俳句とは、目の前の風景を言葉に決意する芸術です。そのため、芭蕉が詠んだ場所を実際に訪れ、彼が見た景色や感じた静寂を五感で味わうことが重要です。

例えば、山寺(立石寺)を訪れた際、芭蕉が「閑さや岩にしみ入る蝉の声」を詠んだ瞬間を想像しながら、石段を登ってみてください。この地で何を感じたのかが自然と理解できるだろう。 同様に、最上川の急流を眺めながら、「五月の雨を集めて早し最上川」の句を思い出し、その情景の最大さがよりリアルに感じられます。

旅芭蕉の足跡を描くことで、彼の俳句に込められた想いを自分自身の感覚で体験することができます。

句碑を巡るだけでなく、自分自身も一を詠み、旅の記録を残すことで「芭蕉の旅の追体験」ができる

句碑を眺めるだけでなく、自ら俳句を詠むことで、芭蕉の旅の追体験ができます。

俳句は、一瞬の情景を五七の言葉に決める表現技法です。 旅の中で出会った風景や出来事を自分なりに表現することで、旅の記憶がより心に刻まれます。 また、俳句は「詠む」だけでなく、「残す」ことでその価値が認められます。

最上川の夕暮れを見ながら「流れるるや黄金に染まる五月雨」と詠めば、旅の一瞬を切り取った自分だけの作品が生まれます。 尾花沢の静寂に浸りながら「涼しさや杉の影揺れ夏の宿」と綴れば、芭蕉が感じた空気を自分なりに表現できます。

句碑を巡るだけでなく、自分自身を詠むことで、芭蕉の旅を追体験し、より豊かな旅の思い出を作ることができます。

「奥の細道」の世界句に浸り、自分だけの俳句を刻む旅へ──

「奥の細道」の旅路は、芭蕉の俳句を味わうだけでなく、自分だけの俳句を刻むことで、より深く楽しむことができます。

旅の魅力は、風景を眺めるだけでなく、その場の空気を言葉に変えることにあります。 俳句は、その場の空気を切り取る、五七五の言葉で表現する芸術です。

例えば、旅の終わりに最上徳内記念館を訪れた際、「旅の果て芭蕉の句碑に影落ち」と詠めば、自分自身の旅の終着点を象徴する句となります。 また、旅の途中で感じた細やかなことも俳句に残すことで、その瞬間が記憶に深く刻まれます。

芭蕉の俳句を詠る旅は、自ら俳句を詠むことで、より深く心に残る体験になっていきます。 五七五の言葉に旅の感動を込めて、自分だけの「奥の細道」を刻んでみてはいかがでしょうか。

「奥の細道」の旅は、芭蕉が感じた空気を味わい、句碑を巡るだけでなく、自らも俳句を詠むことで、より一層の魅力を楽しむことができます。の思い出がより思い出り、芭蕉の足跡をたどる旅が、自分自身の特別な体験となります。芭蕉の視点で景色を見つめ、自分なりの俳句を詠み、唯一無二の旅を完成させてください。

関連情報リンク

芭蕉ゆかりの地情報:芭蕉の山形旅

山寺(立石寺):公式サイト

最上川船下り:山形観光情報

立石寺公式サイト:https://www.yamaderakankou.com

山形県観光情報ポータル:https://yamagatakanko.com

最上川舟下り公式サイト:https://www.blf.co.jp

山形県歴史文化データベース:https://www.pref.yamagata.jp

尾花沢市観光サイト:https://www.city.ohanawari.yamagata.jp

最上徳内記念館公式サイト:https://www.mogami-tokunai.com

山形県観光情報ポータル:https://yamagatakanko.com

地震(山形の日の出・日の入り時刻):https://www.jma.go.jp/jma/index.html

尾花沢市観光サイト:https://www.city.ohanawari.yamagata.jp

日本俳句協会(俳句の解説):https://www.haiku.jp

日本旅行作家協会(旅の記録の手法):https://www.jnta.or.jp

Instagramで俳句を投稿する方法(公式ガイド):https://help.instagram.com

山形県観光情報ポータル:https://yamagatakanko.com

立石寺(山寺)公式サイト:https://www.yamaderakankou.com

日本俳句協会:https://www.haiku.jp

日本文学館(芭句蕉の俳句アーカイブ):https://www.nihonbunrakukan.com

山形県教育委員会(文化遺産情報):https://www.pref.yamagata.jp